Детский церебральный паралич — распространенный диагноз, по разным оценкам, на каждую тысячу новорожденных приходится от одного до четырех детей с ДЦП. Заболевание проявляется по-разному — есть как двигательные расстройства (люди не могут контролировать движения и удерживать позу), так и психические нарушения. Вылечить эту болезнь невозможно, научить такого ребенка жить в социуме тяжело, но реально в большинстве случаев. Рождение ребенка с таким заболеванием — это всегда испытание для семьи, которое проходят далеко не все. Порой воспитывать таких особенных детей приходится в одиночку и чаще всего — маме. Но наш фотопроект посвящен отцам, которые сохранили семью и носят своих детей на руках каждый день. Три семьи. Трое не похожих друг на друга мужчин. Один диагноз, разделивший жизнь на до и после.

Максим Малюков, учитель физкультуры и педагог-организатор

Вовка после родов месяц пролежал в больнице, он задыхался. В реанимации его заразили пневмонией. Месяц мы его не видели, нас с женой не пускали. Когда мы забрали его, то ничего не подозревали, ребенок как ребенок. На этой стадии ДЦП не находят. Подозрение на детский церебральный паралич поставили в полгода. Говорили: «Откажитесь, пусть лежит. Шансов у вас нет».

Ощущение дикой несправедливости есть. И оно никуда не уйдет. Но этим чувством и семью свою можно съесть, и себя. Он веселый нормальный парень, улыбающийся. Зачем ходить, грустить — я не понимаю. У него же тоже сейчас детство, и я стараюсь, чтобы оно было не хуже детства других детей.

Братья относятся к нему как к равному, но не как к старшему брату. Дерутся, как и все мальчишки. И Вова может присвятить Ване, и наоборот. Всё как у обычных детей, ничего страшного тут нет.

И у него, и у нас есть надежда, что он всё-таки пойдет. И мы будем делать всё, чтобы это случилось. Мы каждый год ездим на реабилитацию. В Казани есть китайский центр, ну и дома мы занимаемся почти каждый день.

Гуляем, понемногу ходим с поддержкой. Учились за одну руку держаться, за другую. Первый раз когда я его на улицу вытаскивал, он кричал, плакал, боялся. Сейчас ему уже нравится.

Как понять «тяжело»? Да, с таким ребенком непросто. Но это же твой родной человек, и ты понимаешь, что он вот такой. Мы делаем всё возможное, чтобы жизнь ему облегчить. Если сейчас ему давать упражнения, чтобы он двигался и социализировался, то в будущем и тебе, и ему будет легче. Ты уже не будешь его на руках носить и на коляске таскать.

Благодаря ребенку отношения с женой стали более крепкими. Общая беда, общая проблема объединяет. Мы сплотились. Я много слышал о том, что отцы уходят из таких семей. Мне даже знакомые, друзья говорили — дескать, я бы не смог воспитывать такого ребенка. Ну, у каждого своя жизнь. А я бы не смог не воспитывать своего ребенка.

Мы собрались с силами и еще двоих сделали. Тяжело морально, когда один ребенок в семье, и он такой. Страшно было. Мы не стали доверять муниципальной медицине, остальные роды проходили в частной клинике.

У нас нет знакомых, которые бы как-то чурались Вовки. Мы сказали всем, как только диагноз узнали. Люди привыкли, не сразу, но привыкли. Здороваются с ним, общаются, играют.

На улице прохожие смотрят с непониманием и удивлением, но негатива нет. Если спрашивают, мы рассказываем, что вот, врачебная ошибка. Он не виноват, он на самом деле нормальный пацан, может писать-считать.

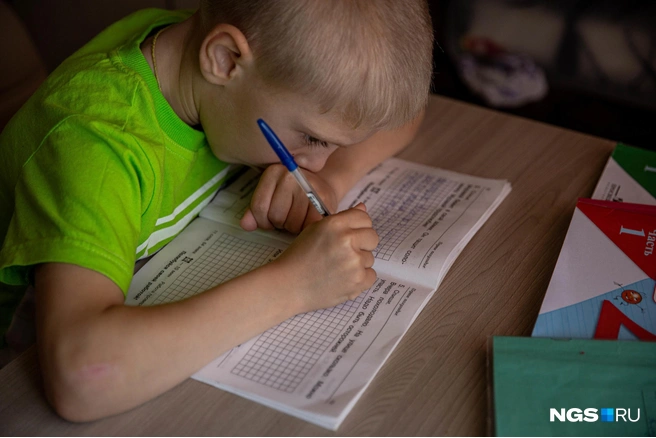

В школе нам сказали, что он не будет писать никогда в жизни. Мол, покупайте ему специальный компьютер. Печатать — это его максимум. Мы решили, что нет, лучше еще год потратим на предшколу. И он пишет! Корявенько, но пишет.

В специализированной школе делать нечего, там детей балуют. А если их баловать, то ничего не добьешься. Например, он же сам может нарисовать. Но в той школе учительница берет руку ребенка и водит по листку, рисует красивые рисунки, и мне потом их показывают. А мне зачем это надо? Мне красивые картинки не нужны, мне надо, чтобы он чему-то учился.

Хочется, чтобы ребенок как-то смог дальше сам существовать, после нашей смерти. Поэтому сейчас надо потратить все силы, чтобы он реабилитировался по возможности.

Сергей Авдеев, помощник оперативного дежурного линейного отдела МВД на станции Инская

Тёма желанный ребенок. Когда узнали про ДЦП, то ни одной мысли не было, чтобы его оставить. Да нам и не предлагали. И слава богу — мне кажется, я бы что-то плохое мог сделать человеку, скажи он мне такое.

Я никогда не считал его ребенком на инвалидности. Да и сейчас не считаю. Для меня он обычный ребенок, мой сын. Я сильно на это внимания не обращал. У меня супруга — медик по образованию, многое замечала, а я просто следовал за ней.

Я не понял еще до сих пор, что у него ДЦП. Я вижу других детей, сравниваю со своим, и мне кажется, что у меня просто другой ребенок. Вот и всё. Он просто другой. Моя мама, как и я, не видит в нём ребенка-инвалида. Игрушки, подарки — всё стандартное, как любому мальчику.

Врачебная ошибка, как нам объяснили. Гипоксия внутриутробная хроническая. Голова у него маленькая, потому что у него половины мозга нет, и она уже не вырастет.

Сначала было тяжело, было много истерик, слёз. Всё в одну кучу — и ребенок такой, туда же личные, финансовые проблемы. На реабилитацию много денег уходит, даже не сосчитать. Но людей добрых много, которые нам помогают.

Сейчас я уже не могу представить жизнь без Тёмы. Иногда думаешь: «Господи, да как же ты надоел, быстрей бы тебя бабушка забрала». Увозим к бабушке на неделю — и это мучительно, без него очень тяжело. Всё как-то пусто, чересчур тихо.

Даже мысли не было его оставить. Мужчины уходят многие, но я этого не понимаю. Когда видим обычную семью, как они ссорятся из-за мелочей, радуются странным вещам... А у нас всё совсем по-другому. Мы радовались, когда он сел, когда он звук сказал.

Немного есть зависти к обычным семьям. Почему наш ребенок такой, а у них здоровый?

В Чехии, где мы были на реабилитации, совсем другие люди. Там совсем другое отношение. Нет косых взглядов, перешептываний за спиной. Люди понимающие.

У нас в магазине был случай, когда мужчина неадекватный пальцем показывал. Было очень неприятно, что в твоего ребенка тычут пальцем: «Смотри, смотри».

У нас никого тут нет, поэтому мы всюду Тёму берем с собой. Иногда бабушки ненадолго забирают. Последнее время стали практиковать одного оставлять, но не больше 20 минут. Ему надо, чтобы кто-то всё время рядышком был. Он один не любит.

Мы уверены, что он начнет ходить. Хотя бы ползать. Всё-таки он становится тяжелее, и носить его на себе уже тяжело. Я не всегда дома, а жене вдвойне тяжелее.

Мы стараемся его самостоятельным сделать. Поэтому он у нас больше лежит в комнате, смотрит мультики. Любит старые, слава богу, не современную ерунду. Игрушки у нас очень странные — это всякие корзинки, кухонная утварь, пакеты, целлофаны. Любим всё грызть.

Что нравится, не нравится ему — он всё равно показывает. Отвернулся, рот закрыл — всё, не хочу. Если наелся, то рот закрывает, и никак в него не запихнешь, начинает вертеться. Еще он котов таскает.

Пока не оформили инвалидность, то было очень тяжело. Сейчас нам дали квартиру, жене платят по уходу за ребенком. Так что я не скажу, что я в семье один всё тяну, Мария с Тёмой тоже деньги приносят, можно и так сказать.

В Чехии говорят, ходить будет, говорить будет. У них он будет всё, не было ни одного намека на то, что мы что-то не сможем. После первой поездки мы уже увидели результат. Начал звуки говорить, появился интерес к игрушкам. До этого он просто лежал бревном.

О будущем я стараюсь не думать. Что мы получаем от Тёмы, тому и рады, того и достаточно. Мы будем стараться по максимуму из него выжать, чтобы он стал более социально адаптированным, именно к этому мы стремимся.

Константин Чередников, безработный

Когда Лёва родился, то мы сразу поняли, что что-то не то. Мы же с женой оба медики. Да, там шла череда ошибок, прямо одна за одной. Но произошло так, как произошло. Жаловаться глупо. Так же можно жаловаться на то, что я живу, я дышу.

Всё на раз-два совпало. У меня была карьера, я был топ-менеджером в крупной компании, собирался переезжать в Москву. А дома жена после тяжелых родов и ребенок. И для меня работа просто померкла. Знаете, у людей массово вот такой выбор стоял на войне. Когда надо было выбирать между семьей и страной, между ребенком и страной, между одним другом и другим. Глобальный выбор — предашь или не предашь. И вот передо мной после рождения Лёвы встал такой выбор. Либо я пойду за своей мечтой, либо семья. Многие мои знакомые меня не поддержали.

Я не мог ходить на работу. С одной стороны, деньги нужны, семья привыкла хорошо кушать. С другой стороны, я не могу сидеть на работе, понимая, что происходит дома, для меня это было некое предательство. Это мои личные гуси, честно скажу.

Кто-то говорил, что я слабину дал. Каждый делает свой выбор. И это был мой выбор, осознанный. На тот момент я решил, что я хочу быть с семьей. Сделать вид, что ничего не произошло, — для меня это было противоестественно. Я ушел из компании, чтобы быть ближе к ребенку. Жена бы физически не выдержала такую нагрузку, ее бы просто катком раздавило морально.

Тогда и я, и жена поседели. Сейчас у меня седина прошла, сама как-то. Никто из друзей, из тех, кто меня тогда видел, не верит, что у меня некрашеный волос. А вот жена красится.

Мы сразу поняли, что за диагноз. Жена абстрагировалась от жизни, я приходил, а дома живым и не пахло. Ей было очень плохо. Как я мог ее оставить? Я ушел. Окончил курсы массажиста, за несколько лет перелопатил всю практику в плане реабилитации. Что это такое? Я же ничего не знал. Год или два у меня ушло на серьезное погружение в тему.

Методик существует, извините за выражение, до хрена. Плюс всё это превратили в бизнес. Мы платили немцам по сто евро за тридцать минут работы с ребенком. Смотришь — а ведь он ничего не делает-то такого. Это то же самое, что сходить к бабушке-гадалке. Бабушка ничего не гарантирует, а кто из специалистов может гарантировать? Мало кто будет прогнозировать конечный результат. Идет процесс, ты отдаешь деньги, ничего не выходит. Да тебе просто скажут: «У вас сложная ситуация, вы сами виноваты». Примерно так оно и происходит.

Позиция обвинять кого-то — это позиция глупого ограниченного человека. Я сейчас не мыслю такими категориями. У меня годы ушли на обвинения, я не понимал, за что мне так прилетело. Были разговоры с Богом, а потом самокопания — а что я-то сделал не так? Ответов не получаешь, начинаешь себя истязать.

Я всё время искал смысл жизни, а этот парень дал мне понять, что смысл жизни в самой жизни. Мы ее не видим, мы живем в страхах и иллюзиях. Я смотрю на других родителей — они ругают детей за то, что они чего-то там не выучили, что они бегают, ломают что-то. Говорю: «Лёва, иди сломай хоть что-нибудь. Я самый счастливый буду, если ты куда-нибудь залезешь, дойдешь и сломаешь». Родителей не устраивают дети, которые не выигрывают в спорте, потому что они свои хотелки, свои страхи проецируют на них. А для меня счастье — это за руку с ребенком пройтись хотя бы раз.

Это не болезнь, это форма жизни такая. Эти ребята чему учат? Они умеют просто любить. Если он выражает эмоцию, то делает это честно и открыто. А мы боимся, что в нас плюнут, ударят за откровенность. Лёва научил меня быть настоящим. Не прятаться за вещи, должности, одежду. Он появился, и я ему благодарен. Физически мне стало тяжелее, но духовно — легче. Я счастлив, я живу этим. Таких деток всё больше и больше Бог посылает, я думаю, не просто так. Человек должен научиться любви. И исправлять в этой жизни ничего не надо.

Я долго пытался его исправить. Мы с ним по пять часов тренировались. Я его три раза учил ползать. Он ползал по квартире на руках, а потом — откат назад. Будто ничего нет. Если бы я пил, я бы тогда спился. Я не понимал — ты пашешь, тебе за эту работу деньги не платят. Просто встаешь, смотришь на него и берешь себя в руки. Он на меня смотрел и сразу плакал, уже понимал, что сейчас начнется. Мы часами с ним занимались. А потом я понял — да я же исправить его пытаюсь. Я? Да я с собой не могу разобраться. Зачем мне его исправлять?

И мы сменили тактику. Мы не вылечить его собираемся, мы просто живем. Когда ты с чем-то борешься, то ты всегда врага своего начиняешь этой силой. А нет никакого врага. Это я считаю, что я хочу для него блага. Но на самом деле я и себя спасаю, и семье облегчения хочу. Но для него-то это всё нормально. Когда такой замечательный ребенок приходит — его все носят, вокруг него бегают, на ушах стоят. И ему нравится жизнь, он счастлив и так.

Мне кажется, что за то время, сколько я на него потратил, я бы уже взвод детей бы поднял. Но на него всё не работает. Значит, у него в этой жизни другие задачи, которые не совпадают с моими. И мне приходится приспосабливаться. Ему повезло, что у нас братья есть, он с ними беседует. Наша задача — его в общество интегрировать, чтобы он не был асоциальным.

На этом еще зарабатывают. Да, кто-то вытаскивает детей, но это единичные случаи, все дети разные. Да, диагноз может звучать одинаково. Но в одном случае ребенка подтолкни, а в другом за волосы тяни — не вытащишь.

Но ведь это и не важно! Главное, что они любовь дают. Они учат тебя любить, они приходят как учителя. Меня на днях гаишники штрафанули, для нас это негативный фактор. А для него это было колоссальное событие, это новые взаимоотношения. Мы делим жизнь на негатив и позитив, а для него она целостная. Пообщались, какая разница, на какую тему? Он доволен, он рад. И вот этой радости в жизни надо у него учиться.

Он у нас разговаривает, но из-за дефекта речи люди не понимают, что он говорит. Мы с семьей понимаем. Иногда, бывает, отвечает многосложно, красиво, интересными необычными фразами. Но говорит скомканно, у него не такая легкая речь, как у нас.

Он задает вопросы: «А почему я таким родился? Почему я инвалид?» На новогоднем празднике у волшебника спросил: «Почему я не хожу, почему я такой?» И вот что ему ответишь?

Ему важно общение, важны люди, важен социальный успех. Ему важно быть особенным. Мы его не зовем инвалидом, мы его зовем особенным ребенком.