Новосибирск по праву гордится своим конструктивизмом. Но это — лишь небольшая часть огромного пласта модернизма, который охватывает большую часть XX века в истории нашей архитектуры. Сибирский модернизм практически не изучен и незаслуженно редко вызывает интерес, хотя из него вышло множество гениальных архитекторов и идей, которые получили международное признание. В ноябре в Центре культуры ЦК19 Гёте-Институт в Новосибирске и международная группа кураторов открыли огромную, на два этажа, выставку-исследование, посвященную модернизму в целом и сибирскому модернизму в частности. Лиза Пичугина изучила экспозицию и вместе с куратором проекта в Новосибирске Антоном Кармановым выбрала самые примечательные проекты новосибирских архитекторов.

В конце ноября в Центре культуры ЦК19 открыли масштабную международную выставку, посвященную советскому модернизму. До Новосибирска проект представляли в Москве с небольшой сибирской частью, но к открытию в ЦК19 Гёте-Институт в Новосибирске и международная группа кураторов ее сильно расширили, рассказал куратор сибирской части выставки Антон Карманов.

Большинство жителей городов не воспринимает иногда невзрачные или, наоборот, слишком брутальные постройки модернистов как что-то красивое и важное. Между тем советский и сибирский модернизм занимает одно из важнейших мест в мировой архитектуре и играет ведущую роль в истории российской архитектуры XX века.

Толчком к развитию сибирского модернизма стали, во-первых, попытки архитекторов найти какой-то локальный стиль для построек, во-вторых, активное научное и техническое развитие (не без участия Юрия Кондратюка и его инженерных изобретений) и, в-третьих — ресурсы: производство цемента и бетона в Сибири.

— К 1930-му Яшкинский цементный завод становится крупнейшим в Советском Союзе — это и дает возможность развернуть здесь все эти конструктивистские стройки, — поясняет Антон Карманов.

Переворот в обществе, технологиях и идеях был настолько быстрым, что новая модернистская школа сформировалась буквально за три года — в период с 1925-го по 1927-й. И сибирская школа распространилась далеко за пределы Сибири. В частности, многие известные памятники конструктивизма в Екатеринбурге разработаны сибирскими архитекторами, Николай Никитин — автор Останкинской телебашни и монумента «Родина-мать» — прошел через сибирскую бетонную школу, а одна из идей новосибирского архитектора Николая Кузьмина вошла в историю мировой архитектуры.

Вся выставка — подробнейшее исследование половины прошлого века в архитектуре — занимает два этажа и представляет огромное количество проектов: реализованных, так и оставшихся идеями или изначально не предназначенных для реализации. По просьбе НГС Антон Карманов выбрал 7 самых важных для сибирского модернизма работ.

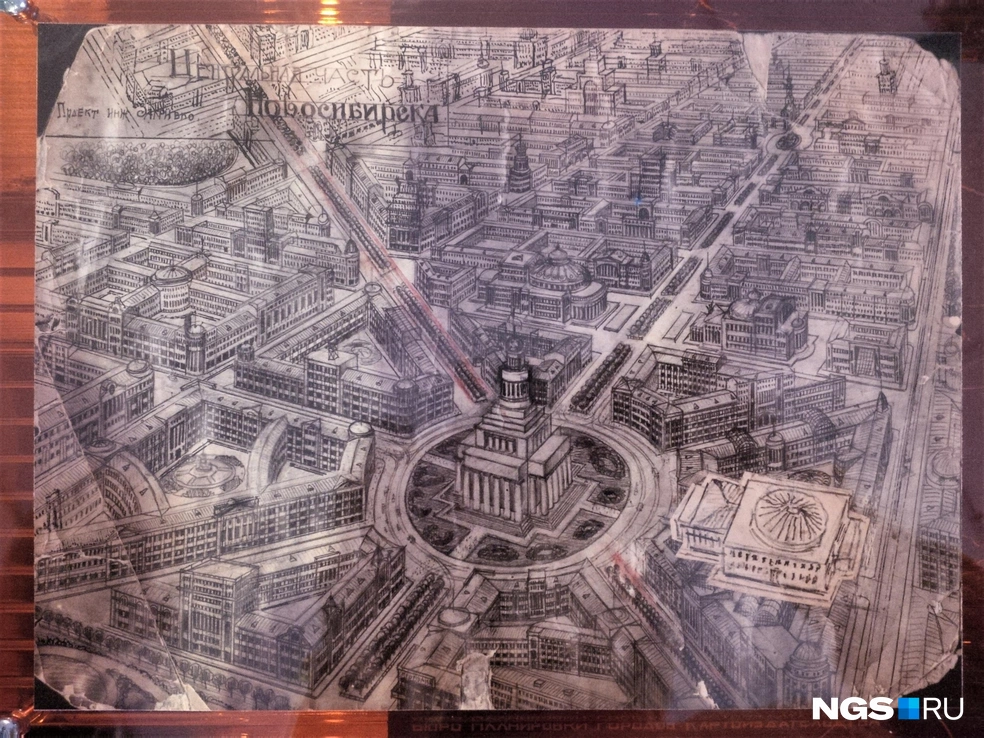

Генплан Новосибирска, Иван Загривко-Загреев, 1925 год

Антон Карманов называет небольшое изображение — даже не чертеж, а эскиз — одним из самых ценных на выставке. Оригинал его хранится в Москве, и ему уже почти 100 лет.

Инженер Иван Загривко-Загреев в 1925 году сделал один из первых генпланов будущего мегаполиса, в котором отметил уже существующие здания (на эскизе можно различить здание Городского торгового корпуса, Всесоюзного Текстильсиндиката и здание Промбанка — нынешней мэрии) и описал фантазию о том, как Новосибирск может выглядеть в будущем, — со сверхплотной застройкой в духе Парижа барона Османа.

— Этот план, к несчастью, был известен долгое время как упрощенная схема, как город-сад. На самом деле это не совсем город-сад, скорее город-фантазия или город-греза, — объясняет Антон Карманов. — Он вбирает все исторические стили архитектуры, которые возможны, и компонует в новый город. Это странное усилие из прошлого в будущее: ничего нового и радикального, никаких новых форм, но то, чего не было никогда и так и не случилось.

Впрочем, частично фантазии Загривко-Загреева всё же воплотились — в зданиях-воротах с двух сторон начала Октябрьской магистрали. На протяжении всех 1930-х годов, подчеркивает куратор выставки, в планах строительства рисовали и соседнюю часть круглой площади — на месте нынешнего здания на Красном проспекте, 17. Но эти планы так и не воплотились.

Генплан Новосибирска, Михаил Пирогов (

СибЗНИИЭП)

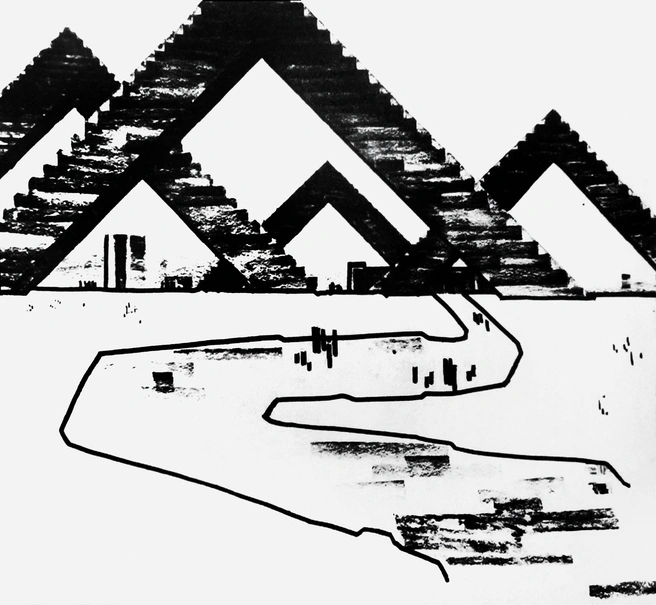

, 1965 год

Еще один радикальный и невоплотившийся генплан в 1960-х под руководством Михаила Пирогова разработал СибЗНИИЭП. Авторы предлагали масштабную перестройку Новосибирска с уничтожением огромного количества памятников архитектуры, включая все церкви, и строительством в Октябрьском районе огромной эспланады, которая должна была врезаться в Обь, и деловых небоскребов в духе Ле Корбюзье.

— С другой стороны поймы Каменки должна была быть застройка Л-образными домами, такими бруталистскими суперструктурами. На генплане это выглядит как, наверное, пять десятков перевернутых книжек, такие страшные ряды, шагающие дома наступающего будущего. Оперный театр по сравнению с ними смотрелся бы немножко измельчавшим, — улыбается Антон Карманов.

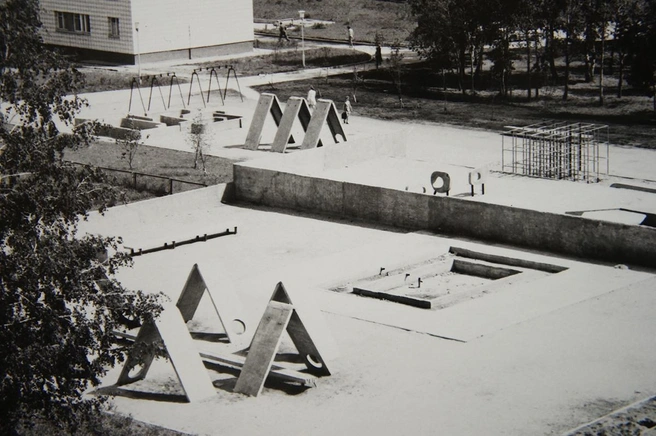

Хотя идея Михаила Пирогова кажется совершенно оторванной от реальности, в его версии генплана есть реализованные здания: Речной вокзал, здание Законодательного собрания. Что любопытно, невероятные Л-образные фигуры тоже были реализованы, но не как шагающие небоскребы, а как элементы детской площадки в Краснообске, рядом с заимствованиями из работ нидерландского архитектора Альдо ван Эйка.

— Единственное, чего не было у ван Эйка, — это Л-образные конструкции. Но они были у Пирогова, — говорит куратор выставки, хотя и оговаривает, что это могло оказаться просто совпадением. — На детских площадках можно было позволить себе то, что ты не мог себе позволить в большой архитектуре, какие-то модернистские и постмодернистские фантазии.

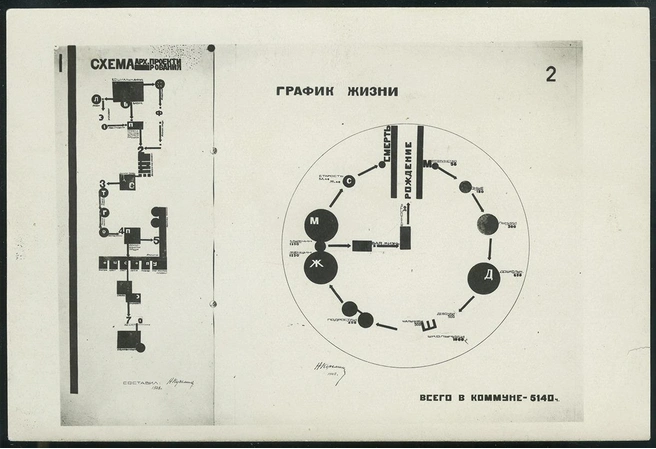

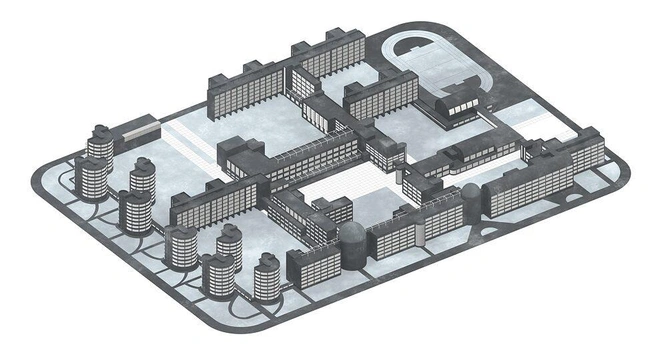

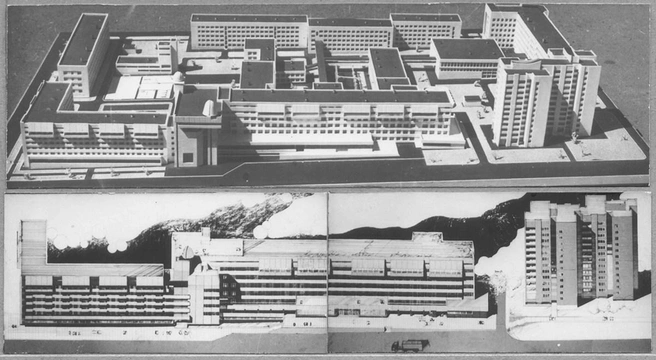

«График жизни», дипломный проект, Николай Кузьмин, 1928 год

Николай Кузьмин — величайшая фигура сибирского модернизма. Поступив в вуз в 1922 году, в 1930-м он уже начал преподавать, в 1933-м — заведовал архитектурным отделением СибСтрина, а в 1938-м был главным архитектором Новосибирска.

В 1927 году Николай Кузьмин вступил в местное «Объединение Современных Архитекторов» (ОСА), а в 1929 году защитил дипломную работу, разработанную на основе идеи «научной организации быта» — проект коммуны для горняков в Анжеро-Судженске, который навсегда вошел в историю советской и мировой архитектуры.

Архитектор разделил людей по возрастам и потребностям и для каждой группы спланировал свой корпус в коммуне: здесь были дома-«двуспальни» для пар, общежития со спальнями на 4–6 человек, корпуса для беременных женщин, ясельные корпуса, корпуса для младших и старших школьников с теплыми переходами, культурные и спортивные блоки, а также автоматическая «раздевальня».

По словам Антона Карманова, эту идею практически воплотил в проекте кампуса КемГУ ученик Никитина — Александр Климов, а затем теплые переходы стали использовать и в других проектах.

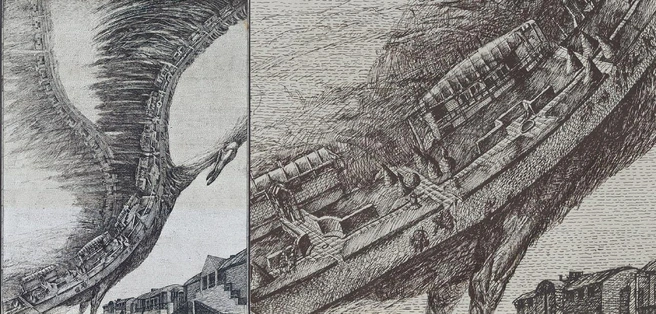

«Гусь» — фрагмент генплана поселка Гусельниково в Новосибирской области, Андрей Чернов (Облколхозпроект), 1984 год

По словам Антона Карманова, со временем архитекторы перестали верить в идею модернизма: среда в 1960–1980-х заставляла их действовать конъюнктурно, бороться за заказы, «двигать кого-то локтями» — борьбы идей, как это было в 1920-х, уже не было. К 1980-м понятие проекта достигло кризиса, и это не могло не отразиться на работах сибирских архитекторов, которые еще были тесно связаны с проектными институтами, но уже на уровне критики, отрицания или даже некого непослушания.

«Гусь» Андрея Чернова, одного из участников движения бумажной архитектуры в Новосибирске, выглядит скорее как графическая работа, часть экспозиции современного искусства, но формально остается проектом генплана конкретного населенного пункта.

— Это генплан поселка Гусельниково в Новосибирской области, расположенного в барабинской степи, — поясняет Антон Карманов. — Мы видим такого гуся, крылья которого повторяют контур двух основных улиц поселка с расположенными на них домами, причем домами в совершенно постмодернистских формах: у них не повторяются фасады, варьируются прилегающие участки с фонтанами, стрижеными кустами, стенками декоративными.

По словам куратора выставки, Андрей Чернов понимал город и его планировку как скелет, на который «нарастает мясо человеческих отношений», при этом представляя архитектуру в движении, текучей.

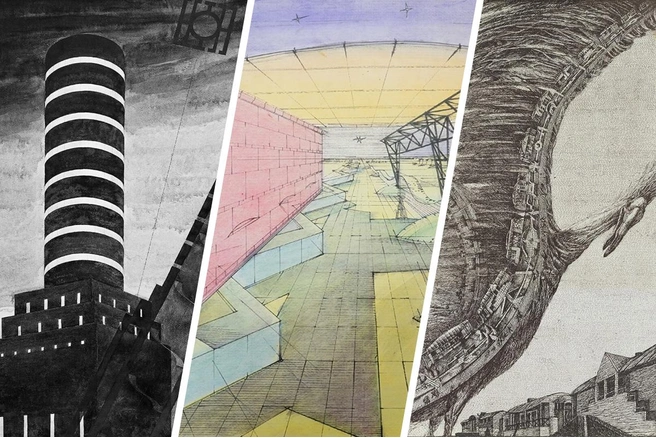

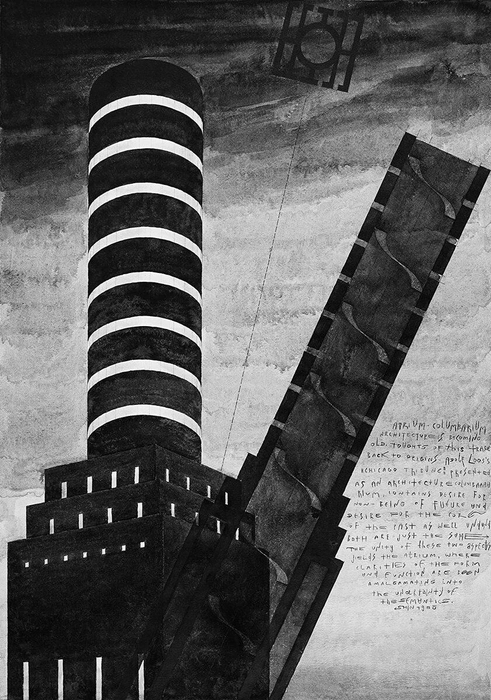

«Атриум-колумбарий» и манифест «Перспективный кинотеатр», Виктор Смышляев («Аврора»), 1985–1986 годы

Проекты новосибирской бумажной архитектуры часто вдохновлены архитектурой индустриальной, зданиями простой, но значительной, мощной тектоники. При этом рефлексия архитекторов времен перестройки была так глубока, что в проектах явно прослеживается что-то потустороннее. Проект «Атриум-колумбарий», похожий на индустриальную трубу, может показаться циничным высказыванием, но символически он — о пути «отсюда» «туда».

— Проекты [Виктора Смышляева], конечно, создают ощущение какой-то пленки: у него идет постоянная игра между материальным и сверхматериальным — тяжелым, брутальным, почти злым, — говорит Антон Карманов.

Проект «Перспективный кинотеатр» — не столько об архитектуре, сколько о художественном высказывании, это манифест новосибирской бумажной архитектуры, который до него сформулирован не был. Долгое время, отметил Антон Карманов, он не был известен и хранился в подвале со многими другими проектами того времени. Кинотеатр здесь — метафора того, что происходило в проектировании и архитектуре во время перестройки.

«Ясно одно — кинотеатр умирает, и мы можем поддерживать его существование какими-либо искусственными средствами или отказаться от него как от устаревшей формы иллюзорного мира. Мы встаем на вторую точку зрения», — заявляет в своем манифесте Виктор Смышляев.

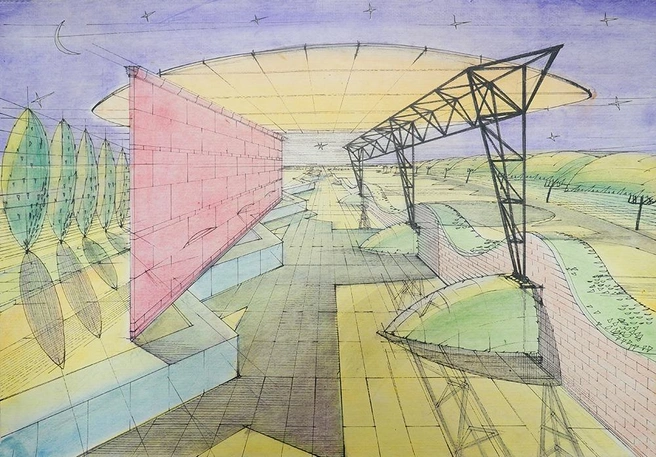

Перспектива общественной зоны, проект планировки центра Сокура, Вячеслав Мизин, 1987

Проект планировки поселка Сокур в Новосибирской области был для конторы «Аврора», где работали Вячеслав Мизин и Андрей Кузнецов, вполне прагматичным заказом, и его выполнили по всем стандартам. По словам Антона Карманова, сохранились даже листы со штампами — то есть проект был принят и пошел в работу.

Но было и то, что реализовано так и не было, — эскизные проекты парковой и общественной зон. Сегодня они выглядят вполне актуально — это уже ставшее обычным (как минимум за рубежом) современное благоустройство.

— Это кажется какой-то фантазией до тех пор, пока где-то, где к таким фантазиям относятся серьезно, это не реализуют. Например, в Утрехте, где выходишь из вокзала и над тобой висит не такая, попроще, но очень похожая пергола, — говорит Антон Карманов. — Вячеслав Мизин здесь фактически перечисляет возможные приемы: тут и плавное, и ломаное. В каком-то смысле это про то, что всё возможно.

Альтернативные проекты по застройке Новосибирска, предложенные уже современными архитекторами, впервые оформили в выставку в 2009 году. Значительная же часть шедевров бумажной архитектуры разошлась по частным коллекциям и экспозициям музеев — российских и международных.

Интересные, но так и не дошедшие до реализации модернистские проекты мы публиковали в обзоре из серии материалов «Город никогда».