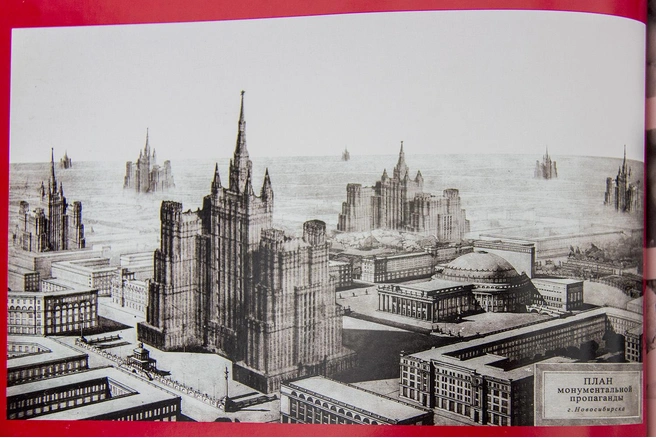

Когда Советский Союз ещё был, но перестройка уже подходила к его границам, в Новосибирске возник необычный тренд: молодые архитекторы стали рисовать фантастические здания, которые вовсе не собирались строить. Так называемая бумажная архитектура объединила творческих людей, уставших от сталинского ампира и типовых «панелек», — они придумывали невероятные объекты и даже участвовали в заграничных конкурсах. Зачем архитекторы тратили время на несбыточные фантазии и что из этого вышло — в новом материале серии «Город никогда» на НГС. Ранее мы рассказали о новосибирских проектах, которые не удалось воплотить в жизнь: сталинской высотке на площади Маркса и квартале с «научным адмиралтейством» на Красном проспекте.

В начале 1980-х годов в Новосибирске зародилось необычное архитектурное движение — студенты и выпускники Сибстрина стали рисовать удивительные здания, которые никто не собирался строить. Такую практику принято называть бумажной архитектурой.

«Вообще, "бумажная архитектура" в нашей стране была таким ругательным термином. В начале XX века, когда новые советские архитекторы делали проекты, старая гвардия презрительно говорила, что это всё лишь на бумаге — невозможно построить», — рассказывает один из основателей новосибирского движения Андрей Чернов, который после перестройки занялся дизайном, а в «нулевых» открыл галерею «Че».

По словам декана архитектурно-градостроительного факультета НГАСУ Алексея Гудкова, мировую историю бумажной архитектуры можно и вовсе вести с эпохи Возрождения, когда Леонардо да Винчи нарисовал город будущего с подземным транспортом. «Тогда в Италии был экономический кризис, и архитекторы высказывали своё мнение с помощью трактатов», — поясняет он.

Не менее серьёзные ограничения мешали творить и советским архитекторам конца XX века. «Была усталость от ортодоксальной точки зрения преподавателей: нам же транслировали некий соцреализм. Скучища!» — вспоминает художник группы «Синие носы» Вячеслав Мизин, который тоже участвовал в «бумажном» движении.

На практике всё выглядело ещё хуже, отмечает Алексей Гудков: типовое строительство не давало архитекторам шанса на самовыражение. «В начале XX века было развитие архитектуры, авангард. Потом сталинский ампир — тоже достаточно места для творчества. А тут совсем ничего! — констатирует он. — Роль архитектора отступила на второй план. И когда в проектном институте говорили, что какое-то здание можно запроектировать из кирпича, — это считалось праздником». Таким образом, рисование на бумаге фантастических проектов стало неким выступлением против советских реалий.

Точкой отсчёта истории новосибирской бумажной архитектуры стал 1982 год — тогда группа студентов Сибстрина выполнила проект для международного конкурса «Гастрольный театр» (его проводили голландцы).

«Мы делали этот проект командой, и театр замыслили как раз напротив оперного, — вспоминает Вячеслав Мизин. — Он площадь Ленина перекрывал, такое мегалитическое сооружение.

Когда мы начали оформлять проект на конкурс, нам сказали: "Вы что, ребята, офигели, что ли? Вы поставили его на месте памятника Ленину! Антисоветчики!".

Конечно, нам запретили отправлять этот проект на конкурс».

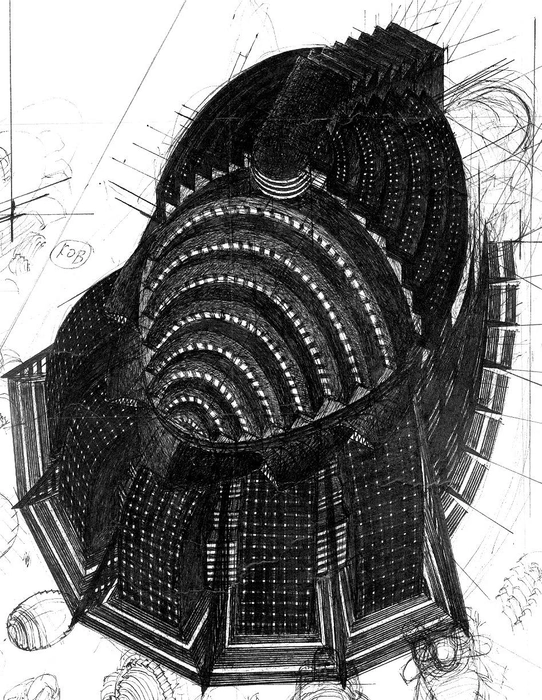

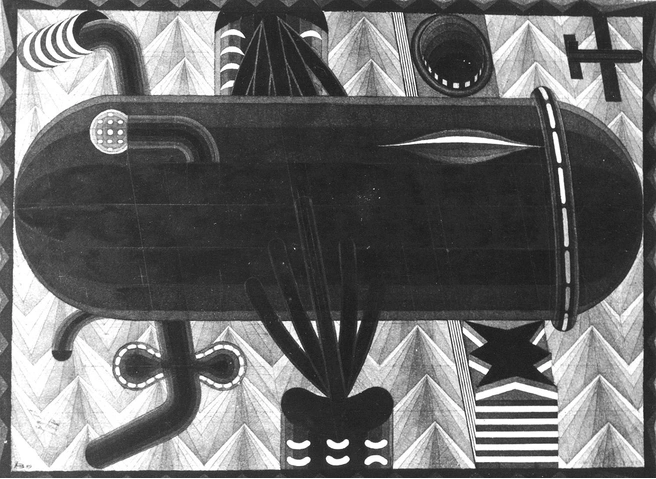

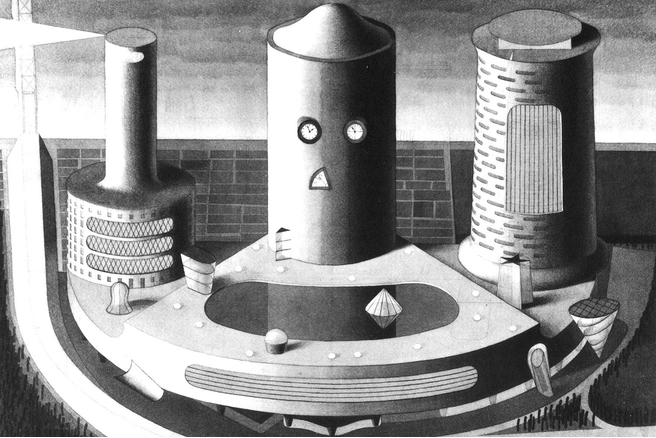

Мизин признаётся, что этот случай подвиг его к покушению на святая святых новосибирской архитектуры — здание оперного театра: «Я подумал: а что, у нас оперный такой великий? Авангардистский посыл — он же в утверждении новейшего и, соответственно, сломе старого! И я решил сделать театр ещё круче оперного!». Так в 1991 году будущий художник нарисовал здание, напоминающее гигантского моллюска.

При создании проекта Вячеслав Мизин учитывал задумки 1930-х годов, когда вместо театра хотели построить Дом науки и техники: «Через сцену должны были танки проходить, в куполе — планетарий, а большое кольцо со зрителями должно было кружиться… У меня эти кольца вертикально движутся». По размеру фантастический театр в три раза больше реального оперного.

Конкурс 1982 года стал лишь точкой отсчёта, а первая «бумажная группировка» появилась годом позже в подвале института «Облколхозпроект», где трудились Андрей Чернов, Сергей Гуляйкин и Сергей Гребенников. «Мы втроём сидели в отдельной комнатке и делали всякие экспериментальные вещи, — вспоминает Чернов. — Наш худрук Иван Шалмин уехал в Москву, и появились контакты. Столица всё же ближе к Европе, а 80-е годы — это уже свобода».

Через год к троице присоединились Вячеслав Мизин, Виктор Смышляев и Андрей Кузнецов, которые делали дипломные работы на базе института. «А потом мы переехали в Сибстрин, и добавились ещё и студенты, — говорит Чернов. — Получилась довольно большая команда — человек 15, наверное».

В европейской части Союза несбыточные проекты рисовали в Москве и Санкт-Петербурге. Новосибирск же стал единственным «бумажным» городом Сибири. Свои работы молодые архитекторы отправляли на международные конкурсы.

«Московские ребята на этом зарабатывали — они постоянно завоёвывали призы. А мы далековато были, — вспоминает Мизин. — Тогда же нужно было посылать работы сначала на главпочтамт в Москву — там их открывали, смотрели, чтобы никакой крамолы не было. А потом уже пересылали в Токио. Нередко они просто не доходили, и нам их возвращали обратно. Сейчас часть этих листов осела в музеях». Рисунки новосибирцев есть, к примеру, в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже.

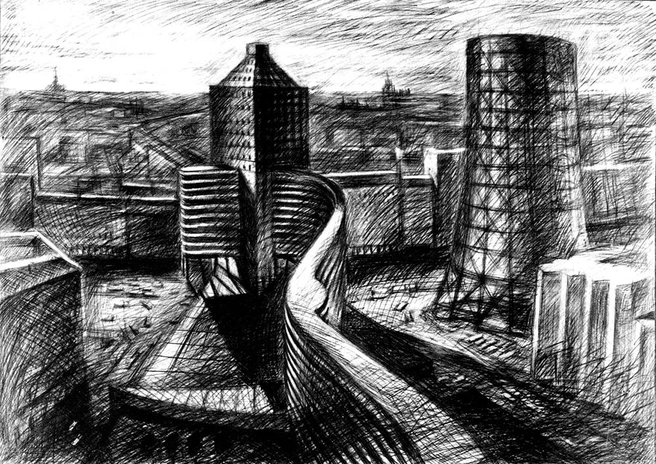

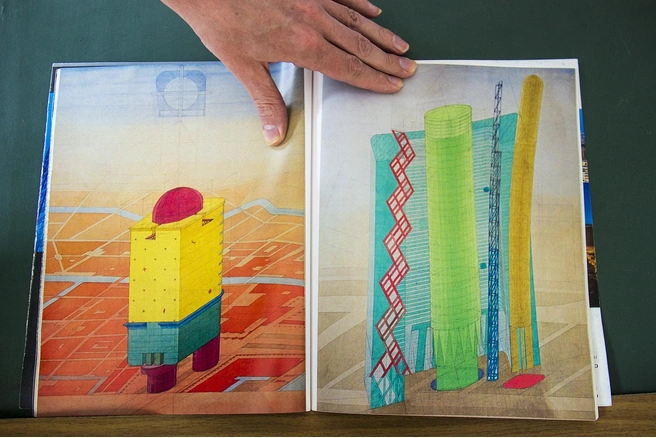

По словам Андрея Чернова, сибирские «бумажники» не только участвовали в конкурсах, но и организовывали мероприятия: «Сами себе ставили оценки, сами делали выставки — даже в Союзе архитекторов». В качестве интересного примера он вспоминает семинар по созданию проектов застройки территории вокруг Коммунального моста, где расположена недостроенная станция метро «Спортивная». «Я там закапывал стадионы под землю, ставил какие-то башни. У меня не было надежды, что что-то реализуют, — это было так, творчество», — признаётся архитектор.

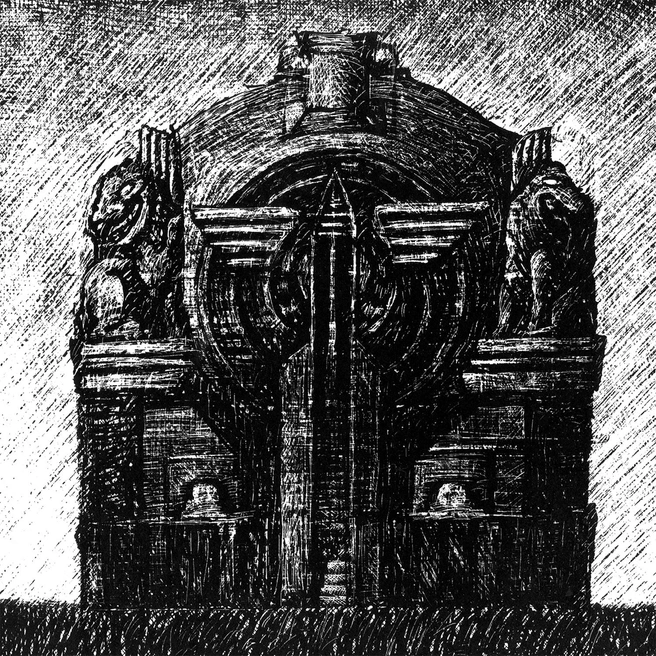

Ещё один интересный проект — так называемое заведение имени Маяковского с многочисленными кафе, танцплощадками и кинотеатрами.

Но центральным элементом был бы памятник поэту, расположенный в самой высокой части здания.

«Внутри скульптуры находятся офисы, — поясняет автор проекта 1990 года Вячеслав Мизин. — Смысл этого посыла в том, что Маяковский как поэт революции не выдержал канцелярского напора. Его поглотила рутина».

На вопрос о том, что они хотели изменить своими проектами, архитекторы отвечают — ничего. «Так человек устроен: ему кроме хлеба насущного нужно башку свою развивать, лучше становиться», — поясняет Мизин. При этом он отмечает, что архитекторы относились к увлечению вполне серьёзно: обсуждали форму, идею каждого проекта, изучали опыт других городов.

Возможно, именно поэтому сибирская «бумажная» архитектура и стала неким брендом, интерес к которому выходил далеко за границы Урала и даже России. Так, в 1984 году рисунки впервые показали на выставке в московском Центральном доме художника. Затем работы новосибирских «бумажников» увидели гости I Международного архитектурного салона в Париже (Андрей Кузнецов даже ездил туда в составе русской делегации). В 1990 году фантастические проекты выставили в галереях Aedes (Берлин) и Linssen (Кёльн), а в 1991 году новосибирцы участвовали в выставке современного искусства в московском Манеже.

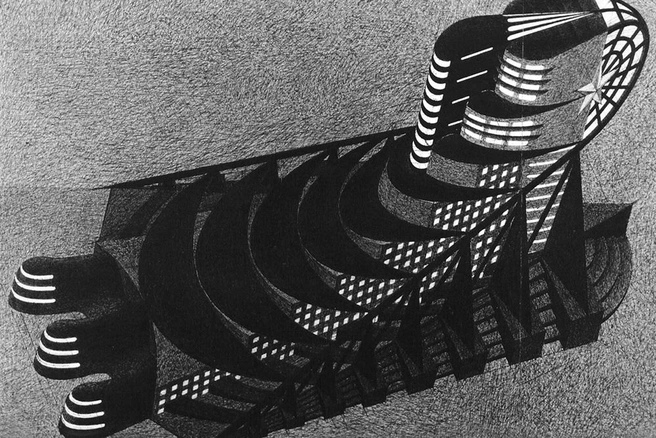

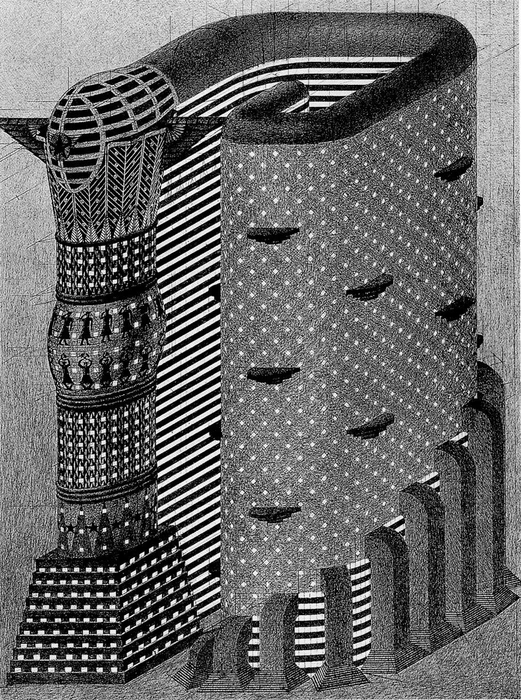

Чаще всего архитекторы создавали работы для участия в конкурсах. Так, в 1988 году Мизин, Кузнецов и Ложкин сделали интересный проект для конкурса Американского института архитектурного образования. Его организаторы предложили спроектировать три башни на месте гипотетически отсутствующих знаковых объектов — Эйфелевой башни, монумента Джорджа Вашингтона и колокольни собора святого Марка в Венеции. Новосибирцы нарисовали башню техники (она же — пусковая установка космических ракет), башню человека-звезды (в буквальном смысле возносит человека над толпой) и башню Бога (храм и обсерватория в одном здании). Так они переосмыслили значение этих объектов в реалиях конца XX века.

Как видно из проектов, новосибирская бумажная архитектура не стремилась к красивым формам и типичному советскому оптимизму. В одной из своих статей архитектор Александр Ложкин отмечал, что на ней сказалась «серость хрущёвок, тяжеловесность местного конструктивизма и неустроенность реактивно растущего города». Это отличало наши проекты от московских и питерских (а тем более от зарубежных) — и вызывало интерес аудитории.

Новосибирская «бумажная» архитектура (в отличие от части западной) так и осталась бумажной: ни один проект не реализовали, даже приблизительно. А большинство энтузиастов, рисовавших фантастические здания, ушло из архитектуры в другие области творчества.

Архитектор Александр Ложкин считает, что тренд сошёл на нет из-за перестройки:

«В советские годы была возможность тратить своё свободное время на такие вещи, а в 90-е годы пришлось зарабатывать деньги».

Алексей Гудков добавляет, что в эпоху стихийного капитализма у архитекторов, наконец, появились возможности самореализации.

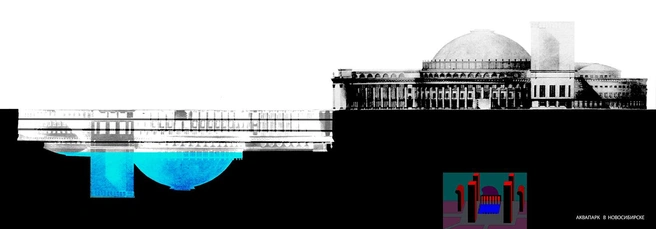

Последний всплеск течения случился в конце «нулевых» годов: «бумажники» вспомнили прошлое и организовали выставку «Архитектура никогда». В галерее «Че» показали, например, проект аквапарка на площади Ленина, с которым Вячеслав Мизин стал лауреатом архитектурного фестиваля «Золотая капитель» в 2009 году.

«Оперный театр стоит немного в низине. Чтобы поднять его значимость, я решил выкопать перед ним огромную яму и весь сквер превратить в огромный аквапарк, чтобы в воде, как в зеркале, отражался театр, — рассказывает о проекте Мизин. — Это как если бы бассейн "Москва" был перед Домом Советов, который так и не построили».

«Архитектуру никогда» повторили в 2010 году, но сделать её ярким ежегодным событием не получилось. Возможно, причина этого не только дефицит времени, но и отсутствие той атмосферы запретности и сложности. «Сейчас появилась такая техника, что практически всё можно сделать, — констатирует Андрей Чернов. — Тогда было сложнее — и тем интереснее».

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Александра Зенкова

Фото автора (2–3, 9), предоставлены Вячеславом Мизиным