Новосибирцы привыкли считать Академгородок одной из главных достопримечательностей Новосибирска — он уютен, обособлен и известен не только в России, но и за рубежом. Но мало кто знает, что первоначально академгородок задумывался не резервацией учёных в лесу, а престижными кварталами в центре. К сожалению, по большей части этот проект так и остался на бумаге — и именно с него НГС.НОВОСТИ начинают новую рубрику «Город никогда». Раз в две недели по четвергам мы будем рассказывать вам о зданиях, кварталах и грандиозных сооружениях, которые собирались построить в Новосибирске, но так и не сумели воплотить эти планы в жизнь. О том, каким мог стать центр Новосибирска, если бы его превратили в академгородок, — в нашем сегодняшнем фоторепортаже.

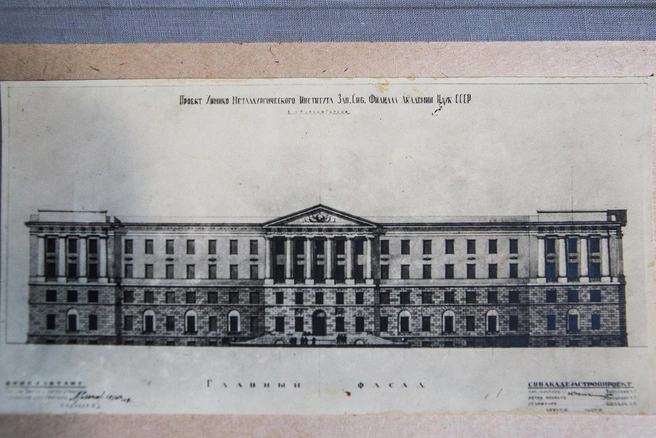

Первые упоминания будущего академгородка относятся к началу 1940-х: по проектам того времени он должен был появиться не на окраине, а в центре города. Он задумывался как комплекс из горно-геологического, металлургического, химического и фармацевтического институтов. Один из двух академических кварталов должен был вырасти в границах Красного проспекта и улиц Державина, Мичурина и Фрунзе, говорит главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов.

Жемчужиной квартала должно было стать здание президиума Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР (надпись на фасаде ещё даже сохраняет точки в названии государства: «С. С. С. Р.»). Причём его возведение имело некий сакральный смысл: его реконструировали из первого в городе академического здания — построенной в 1936 году фельдшерской школы.

«Оно было запроектировано Флавианом Барицким, но по этому объекту есть разночтения: вроде они даже вдвоём с Крячковым его проектировали», — рассказал Сергей Филонов. Подобные здания школ в 1937–1938 годах были типовыми и примерно одинаковыми: чтобы понять, как выглядел президиум для академиков перед войной, можно посмотреть, например, на здание школы-интерната для слабослышащих детей на улице Саратовской.

В годы войны учебные классы школы заполнились ранеными солдатами, а незадолго до её завершения, в 1944 году, уже были готовы первые проекты его преображения — их разработал один из наиболее видных сибирских архитекторов того времени, Андрей Крячков.

«Этот проект — последний [для Крячкова], — говорит Филонов. — Затем он только руководил дипломными проектами студентов». Впрочем, работал он не один, а в соавторстве с молодыми тогда ещё архитекторами Барицким и Васильевым.

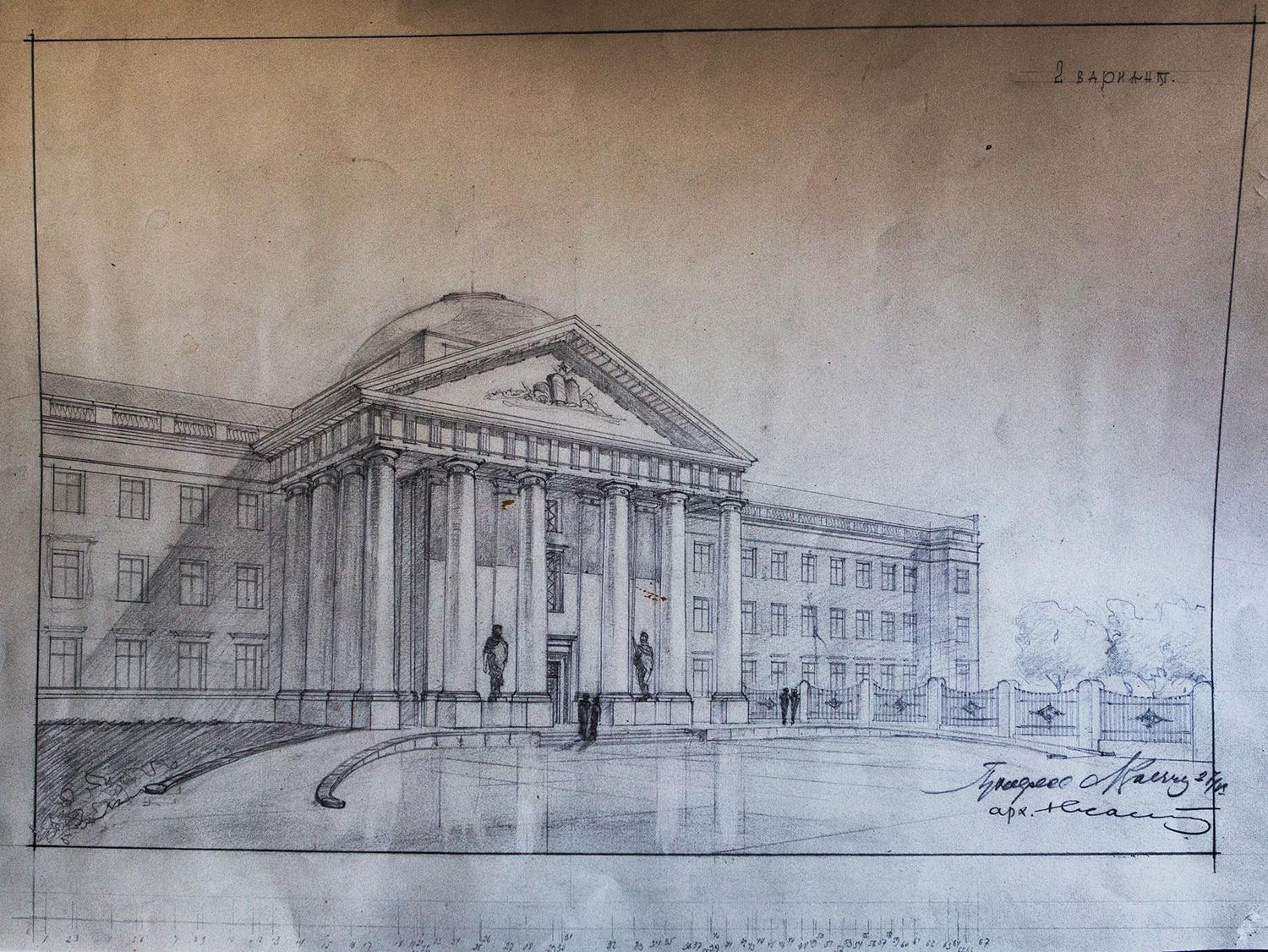

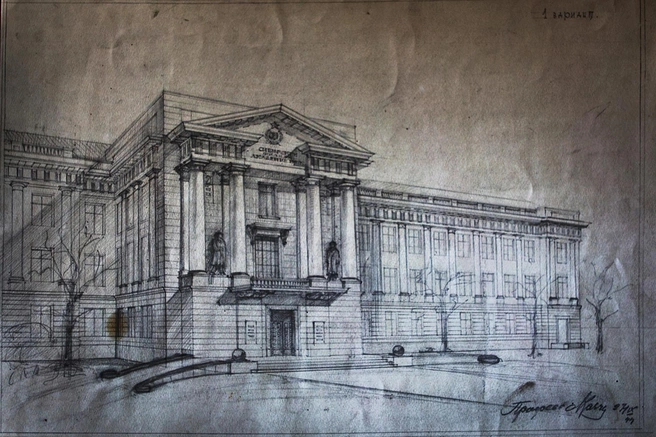

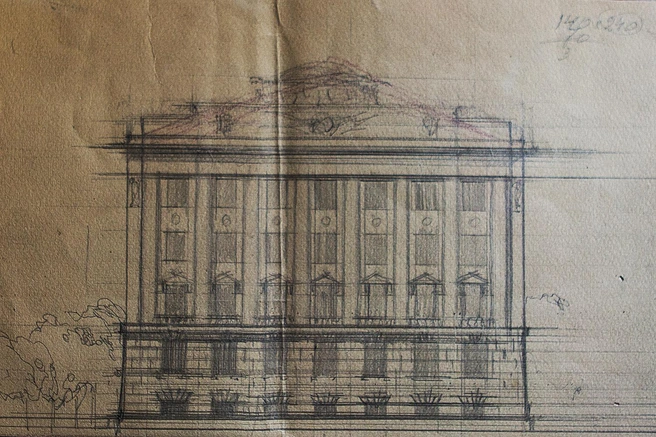

Эскизы главного, выходящего на улицу Фрунзе, фасада были готовы в двух вариантах к сентябрю 1944 года. Первый, с четырьмя колоннами и балконом над главным входом, был выполнен в сталинском ампире, но утвердили и построили более классический второй вариант: с окружённым колоннами крыльцом и куполом.

В обеих версиях здания была интересная, но не существующая сегодня деталь: по специальному заезду академики могли «подкатывать» на автомобилях прямо к дверям президиума.

Деталями фасада непосредственно Крячков не занимался. Например, украшения колонн, по словам Сергея Филонова, были созданы скульптором Верой Штейн — она также создала барельеф над входом в театр оперы и балета.

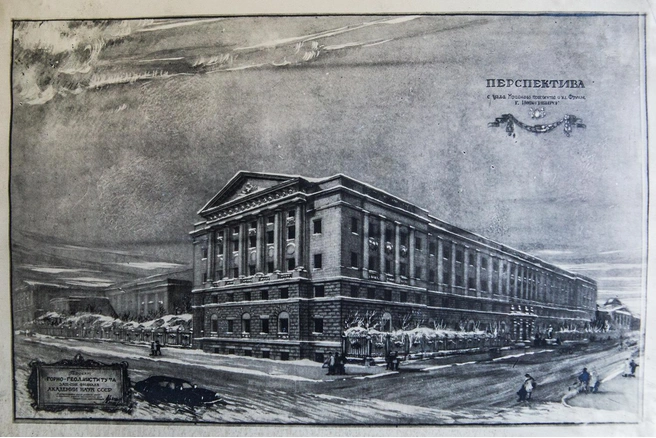

Впрочем, больше внимания Андрей Крячков уделил проекту горно-геологического института, который так не был реализован: в 1948 году строительство академгородка в центре города свернули. Вход в здание должен был быть с улицы Фрунзе, с внутренней стороны у него был полукруглый план.

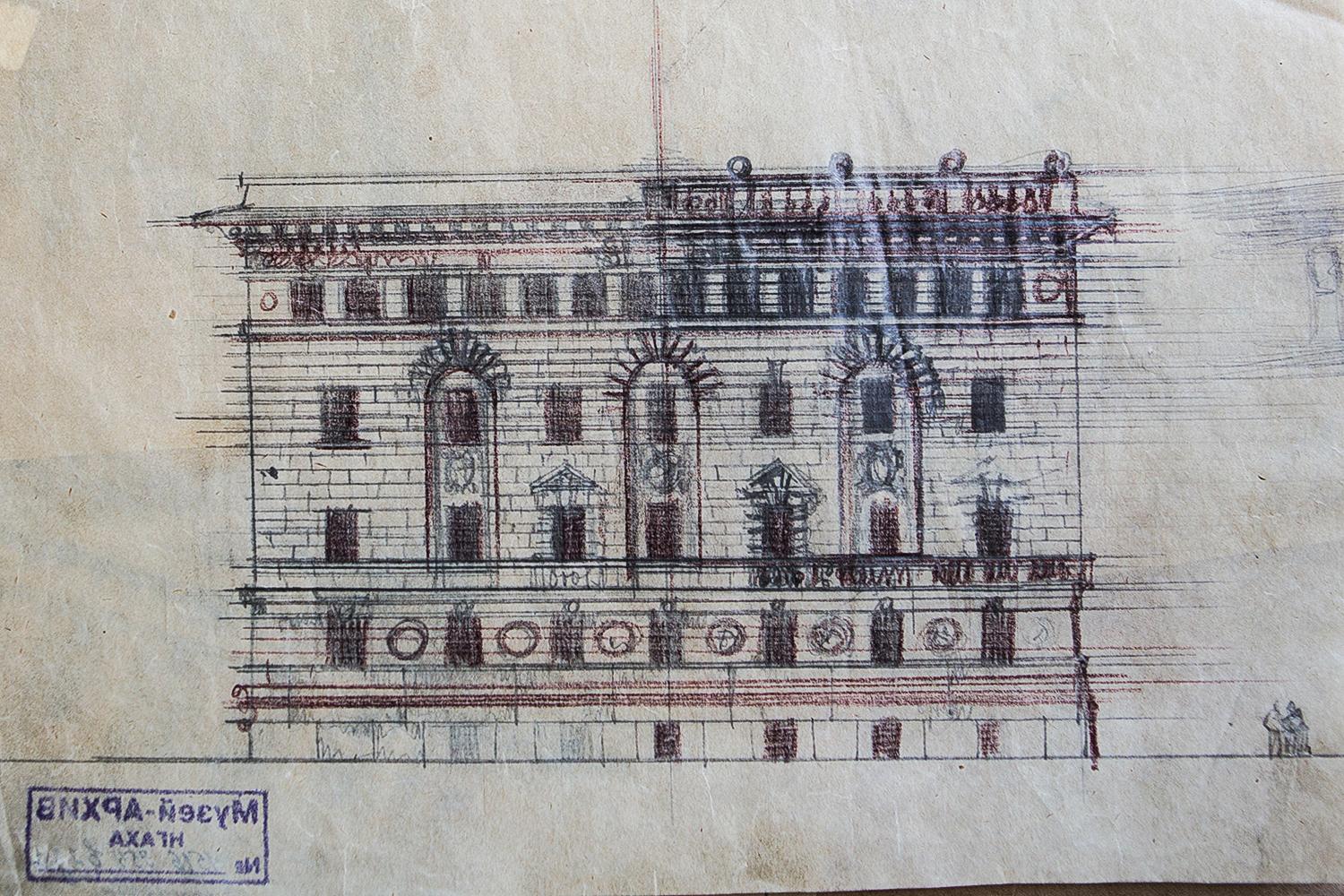

Как и для президиума, для торцевых фасадов института архитектор создавал по несколько эскизов — их оригиналы вместе с планами этажей на ветхой кальке хранятся в музее архитектуры при НГУАДИ. Отдельно прорисованы Крячковым даже детали кованой ограды музея.

Помимо деталей здания института, архитектор в 1946 году продумал и интерьеры его коридоров и кабинетов, и мебель, которая должна была в них стоять.

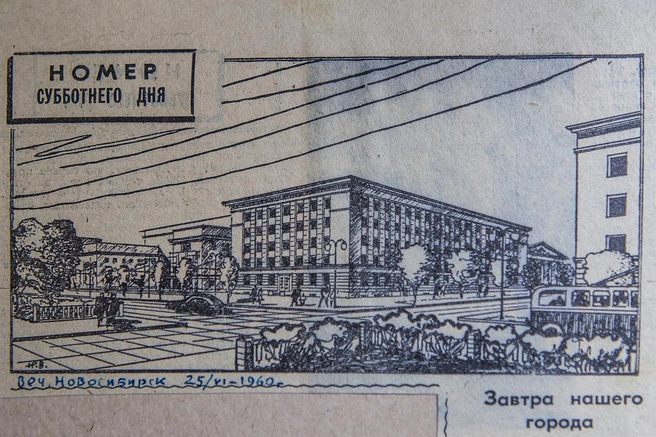

Этот проект в итоге всё же разморозили, и к 1960 году институт был построен, но уже по совершенно другому проекту, созданному затем Николаем Васильевым в период так называемой «обдирной» архитектуры, без излишеств и изысков. Его и очень похожее на него здание на углу улиц Мичурина и Фрунзе местные жители, сравнивая с помпезными академическими «сталинками» квартала, даже называют безликими.

Авторству Васильева принадлежит и здание химико-металлургического института — сейчас его занимает приёмная президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Рассмотреть его из-за живой изгороди и высокой ограды, окружённой со всех сторон автомобилями, сегодня довольно сложно, зато, если подойти к ней поближе, можно хотя бы услышать работающий перед ним фонтан. Сам институт — сегодня это Институт химии твёрдого тела и механохимии — переехал в здание на Фрунзе, 13.

Надо сказать, что при разработке проекта архитекторам пришлось учитывать жилые дома, которые были построены здесь ещё до войны. Самых старый из них — дом на Мичурина, 17, его построили в 1936 году как общежитие фельдшерской школы. Изначально дом был 3-этажным, но затем его надстроили на этаж. Когда это случилось, жители точно не знают: одни говорят, что переделки начались ещё до окончания войны, другие — что при Хрущёве.

Михаил Янушевич живёт здесь всю жизнь: его дед, Александр Янушевич, был одним из основателей Сибирского отделения академии наук и возглавлял первое подразделение зоологического профиля в новом, тогда медико-биологическом институте, а бабушка, Руфина Розентреттер, была химиком. «Она также принимала участие в перепланировке этого дома под жилые квартиры, — поделился Михаил. — Тут были коммунальные квартиры, по рассказам знаю, что были такие закутки с госпитальных времён, что приходящие в гости люди могли заблудиться».

Его сосед по дому Стас Погребной вспомнил, что когда-то, как ни странно, гаражей во дворе дома было гораздо больше — они все были институтские. «Постоянно ходили мужики в халатах и носили большую баклагу с жидким азотом, а он дымился», — с улыбкой вспоминает он.

Дом на Красном проспекте, 56 был построен через несколько лет после общежития, в 1939 году, и ни к академикам, ни к медицинским работникам отношения сперва не имел — квартиры в нём получали сотрудники Облплана. Но уже после войны пленные немцы пристроили к нему дальнее от улицы Фрунзе крыло, в котором селились только сотрудники институтов, преимущественно горно-геологического, говорит жительница дома Генриетта Иосифовна. Её соседка по дому Ираида Иванова рассказывала, что кандидатам наук при распределении квартир даже полагались дополнительные 20 кв. м — на библиотеку.

«В этом крыле, которое достраивалось для академии наук, жило достаточно много известных учёных. Здесь жил многолетний директор института биологии Черепанов, Румер — достаточно известный физик-ядерщик. Он был альпинистом, в молодости встречался с Лилей Брик — иногда он что-то рассказывал», — вспоминает Марк Готлиб: его семья живёт здесь уже более полувека. Никакой кастовости в доме, по словам Готлиба, не было, и семьи не делились на чиновничьи, профессорские и какие-то ещё.

Причины, по которым проект «академических кварталов» закрыли, могут быть разными. Сергей Филонов предполагает, что одной из них стало возвращение эвакуированных учёных после войны домой — в Москву и Ленинград. Другая причина — нехватка средств после войны: тогда были гораздо более приоритетные статьи бюджетных трат. Впрочем, институты есть и работают и сегодня, хотя и занимают куда меньше места, чем планировалось. Да и академгородок в итоге в Новосибирске создали — правда, уже совсем другой.