Сто лет назад в стране был принят план ГОЭЛРО, который обеспечил развитие промышленности и проведение электричества в каждый дом. Именно благодаря этому документу в Новосибирске построили ГЭС и ТЭЦ. Как это происходило, кто работал на проектах, на какие подвиги пришлось идти простым людям и как на левом берегу появился свет, читайте в статье.

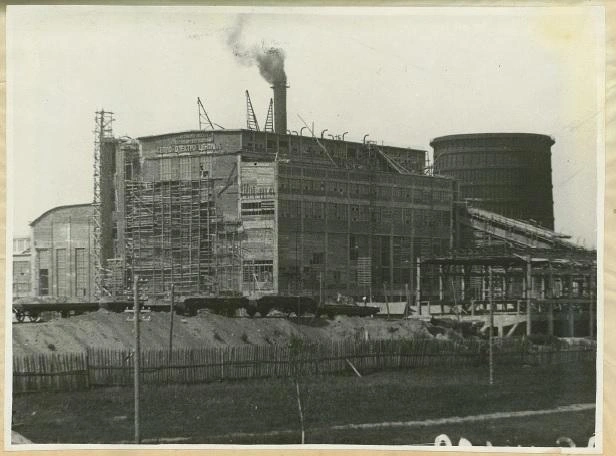

Первая ТЭЦ левобережья

К началу 1930-х годов Новосибирску перестало хватать мощности ТЭЦ-1: горожане вспоминали, что электричество распределялось строго по графику, и порой даже запрещалось пользоваться электроприборами. Чтобы помочь молодому городу, в феврале 1930 года Совет народных комиссаров СССР принял решение о строительстве левобережной ГРЭС мощностью 44 МВт, которая впоследствии и стала Новосибирской ТЭЦ-2.

Уже тогда на левом берегу Новосибирска построили крупные машиностроительные заводы. Тут же рядом стали селиться рабочие с этих предприятий. Руководителем строительства левобережной ГРЭС назначили Бруно Ивановича (Яновича) Гартмана, с 1933 по 1937 год он был директором объединения ТЭЦ-2, затем управляющим Новосибирскэнергокомбинатом.

По воспоминаниям строителей, возведение ГРЭС во многом держалось на энтузиазме, потому что катастрофически не хватало средств, оборудования, нужных специалистов. В историю города вошла легенда о том, как один из техников придумал машину для производства гвоздей из металлолома, когда не было денег на покупку новых.

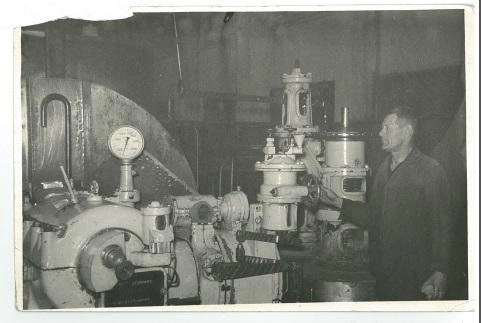

5 ноября 1935 года на левобережной ГРЭС был пущен первый турбоагрегат мощностью 24 МВт. Первая очередь станции за 10 дней промышленной эксплуатации дала более полумиллиона киловатт-часов электроэнергии. В 1937 году станция подала тепло комбинату «Сибкомбайн» (сейчас завод «Сибсельмаш»), а в октябре 1938 года — жилому кварталу «Соцгородок», построенному для рабочих завода.

Не успела ТЭЦ-2 набрать обороты, как началась Великая Отечественная война. В это время десятки заводов из европейской части страны были эвакуированы в Новосибирск, и энергии опять перестало хватать. Поэтому в 1941 году на второй ТЭЦ был запущен второй турбогенератор, через год — котлоагрегат №3.

«Трофейное» оборудование и стройка в любой мороз

Решение строить третью ТЭЦ мощностью 50 тысяч киловатт было принято еще в 30-х годах. Под нее даже выкопали котлован недалеко от ТЭЦ-2, но из-за войны поставки оборудования с заводов европейской части страны стали невозможными. К тому моменту уже привезли турбину, два котла и вспомогательное оборудование, а все остальное эвакуировалось с запада: с Каменской ТЭЦ Донбасса, Каширской ГРЭС, из Харькова и Ростова.

Вместе с оборудованием на стройку приезжали и тысячи людей. Как вспоминали ветераны, работа не затихала ни на минуту в любой мороз, так что в августе 1942 года был в основном закончен монтаж первых агрегатов котла и турбины, и к концу года ТЭЦ-3 выработала 38 643 млн кВт/час электроэнергии. С мая 1943 года ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 смогли централизованно снабжать теплом левобережную часть. Мощность всех новосибирских электростанций в то время составляла 110 тысяч киловатт.

Одна из участниц тех событий, жительница Новосибирска Мария Петровна, рассказывает, что ей пришлось поработать маляром на ТЭЦ-2, 3 и 4. По вечерам она училась в техникуме на заочном отделении, а в семь утра на автобусе предприятия ехала на смену. Её бригада состояла из 20 человек, но объем работ был феноменальный. Чем больше поджимали сроки, тем больше было сверхурочных смен и работы по выходным. Для еще совсем молодой девчонки это было тяжелое физическое испытание.

В октябре 1943 года на ТЭЦ-3 начал работать второй турбогенератор мощностью 25 тысяч киловатт, это позволило запустить прокатный стан Новосибирского металлургического завода. Однако электроэнергии городу по-прежнему не хватало. Существовали жесткие лимиты для предприятий, а жителям можно было пользоваться только освещением. В мае 1944 года был введен котел № 2 паропроизводительностью 200 т/ч.

Всесоюзная стройка на берегу Оби

Итак, в Новосибирске уже работали три ТЭЦ, но городу по-прежнему не хватало электричества. Проблему решали на всесоюзном уровне: в январе 1950 года был подписан указ об организации управления по строительству Иркутской, Новосибирской, Нарвской и Белореченской гидроэлектростанций, и на каждую выделялось по 2 миллиона рублей. По тем временам огромные деньги!

Строительство ГЭС начали буквально на пустом месте, поэтому до станции надо было сделать шоссе, железнодорожные пути, наладить энергоснабжение и связь, построить жилье для строителей и вспомогательные предприятия. Работы было непочатый край. К тому же сооружения гидроузла располагались на обоих берегах Оби, поэтому базы и подразделения дублировались. Камень для ГЭС возили с Буготакского месторождения в 100 километрах от стройплощадки.

Уже в 1950 году началось строительство подъездного пути к будущему гидроузлу от Томской железной дороги, а также складов и линий электропередачи.

Евгений Тимофеевич Титовец переехал в п. Огурцово вместе с родителями в 1939 году. Вот что он вспоминает о начале строительства Новосибирской ГЭС: «В 46 году приехала ленинградская экспедиция и начала изыскания. Гидроэлектростанцию начали строить в 50 году, первую яму копали за нашими огородами в Огурцово: пошли скреперы и начали черпать землю. Для прибывающих рабочих строили щитовые дома на ГЭС — там, где сейчас улица Молодежная, Энгельса. А сколько работников жили здесь, в Огурцово, углы снимали, покупали у деревенских молоко, яйца. Народу много было, на одной автобазе только 850 сотрудников».

Евгений Тимофеевич пришел из армии в 1954 году. Во время службы он выучился на шофера, поэтому устроился в «Новосибирскгэсстрой» водителем: «Ездили сутками, возили кирпич на стройку с городского кирзавода. Дороги плохие были, если дождь пошел, то могли застрять и на другой день только вернуться».

Сюда приезжали люди со всего Союза, а возглавил стройку Василий Васильевич Иванов. Это был настоящий технический вызов, ведь тогда еще не было опыта сооружения крупных гидроузлов в суровых климатических условиях Сибири. К работе подключились ученые Сибирского филиала академии наук.

11 дней, переломившие ход стройки

Сложной задачей стало перекрытие Оби. Причем, чтобы не возникало перебоев в поставках зерна, правительство требовало не прерывать судоходство на реке. Предлагались девять различных вариантов. В итоге оставленный для прохождения судов проран шириной 150 метров решили перекрывать по специальной схеме с помощью наплавного понтонного моста длиной 59 метров и трехпролетного ряжевого моста, между которыми оставалась свободная протока шириной 46,5 метра.

Работы начались 25 октября 1956 года. Из-за сильного штормового ветра с дождем и снегом, а потом и 40-градусного мороза перекрытие русла чуть не сорвалось. План приходилось корректировать прямо в процессе и работать круглыми сутками. К 4 ноября перекрытие успешно завершилось, и Обь послушно пошла через гребенку водосливной плотины. По словам очевидцев, эти 11 суток стали самыми трудными в истории строительства Новосибирского гидроузла. А уже через год, 4 ноября 1957 года, агрегат № 1 Новосибирской ГЭС был поставлен на обороты, и 10 ноября передан во временную эксплуатацию. К марту 1959 года было запущено семь агрегатов гидроузла.

Николай Гаврилович Титченко, работавший шофером на строительстве Новосибирской ГЭС, вспоминает: «Замечательное было дело с подготовкой кадров. Были специальные курсы: по году мы учились на шоферов, плотников, каменщиков, бетонщиков, электриков. Учебный комбинат работал постоянно и готовил специалистов для ГЭС».

Параллельно со строительством ГЭС шло заполнение водохранилища: в 1957 году до отметки 106 метров, в 1958 году – до отметки 110 метров, и в мае 1959 года – до проектной 113,5 м. Так в Сибири появилось первое крупное водохранилище, получившее в народе название Обское море. На его берегах разместились санатории, пансионаты, базы и дома отдыха, оздоровительные детские лагеря.

Если бы не ГЭС, Академгородка бы не было

Мало кто знает, что строящаяся ГЭС повлияла на выбор места для сибирского научного городка. Изначально Новосибирск даже не рассматривался в числе возможных мест для создания научного центра в Сибири. Десант ученых во главе с Михаилом Лаврентьевым посетил Иркутск, Омск, Томск, Красноярск. Но везде остро стоял жилищный вопрос, а в Новосибирске как раз заканчивалось строительство гидроэлектростанции, эти трудовые ресурсы и строительную технику просто перегнали для строительства Академгородка. Именно в тресте «Новосибирскгэсстрой» было создано управление «Академстрой», которое потом стало «Сибакадемстроем». На базе строительства Новосибирской ГЭС и Сибирского отделения Академии наук СССР указом президиума Верховного Совета РСФСР от 26 марта 1958 года был образован Советский район Новосибирска.

12 августа 1961 года Государственная комиссия приняла гидроузел в постоянную эксплуатацию. Станция заработала на полную проектную мощность, и уже в 1966 году полностью окупились затраты на ее строительство.

Вспомогательные предприятия, жилье и инфраструктура, созданные для строительства гидроэлектростанции, стали основой для формирования промышленной зоны в левобережной части района. Здесь разместились такие крупные предприятия, как опытный завод Сибирского отделения Академии наук, завод конденсаторов (НЗК), база энергопоездов министерства электростанций, научно-исследовательский институт транспортного строительства, некоторые объекты «Сибакадемстроя» и других ведомств.

Как подключали остальные, дальние районы города к электричеству, новые факты о ГЭС, интервью с работниками станции, красивые фоторепортажи, а также анонс конкурса ищите в следующих материалах на НГС.