Аббревиатура ГПНТБ известна всем новосибирцам, но мало кто видел, что скрывается за затейливыми стеклами здания на ул. Восход. Корреспонденты НГС.АФИША побывали на экскурсии по самой большой библиотеке Сибири, спустились в подземелья и увидели действующую пневмопочту из романа «1984». Оказалось, что в отделе редкой и ценной книги не только прячут уникальные экспонаты, но и с удовольствием их показывают, а стены одного из этажей украшают картины известного художника.

Субботняя «бродилка» по коридорам огромной библиотеки оказывается востребованной: в холле ГПНТБ собралось 22 человека. Встречает группу экскурсовод Музея Октябрьского района «Закаменка» Игорь Костылев.

Здание возвели в 1966 году на месте Базарной площади, где продавали лошадей, но сама библиотека появилась еще в 1918 году в Москве. «Это одна из первых библиотек, построенных советской властью для науки, — поясняет экскурсовод. — Ее директором был брат Ленина — Дмитрий Ульянов».

На сибирскую землю фонд начали перевозить в 1960 году. Где только ни хранились книги: в гараже Академгородка, котельной, столовой, магазине, квартирах и подвалах. «Мотороллер увозил читательские требования, книги находили, складывали в кузов и везли обратно в город, — рассказывает сотрудник музея. — И только на следующий день можно было получить издание».

Из холла мы поднимаемся в зал каталогов, где почти пусто — бумажные носители еще в 1990-х годах заменили электронными. Однако многие детали остались прежними — например, пневмопочта, известная молодежи по роману-антиутопии «1984». Этот вид связи не выдуманный, а реальный: архитекторы подсмотрели идею на центральном телеграфе в Москве. Сегодня это скорее экспонат — связь работники поддерживают через компьютеры.

Пневмопочта расположена слева от сотрудницы библиотеки — каждое отверстие соответствует этажу книгохранилища. «Кидаю бумажку — все, она доставлена», — улыбается женщина, демонстрируя работу винтажной системы. На гостей это явно производит впечатление: они в восхищении перешептываются.

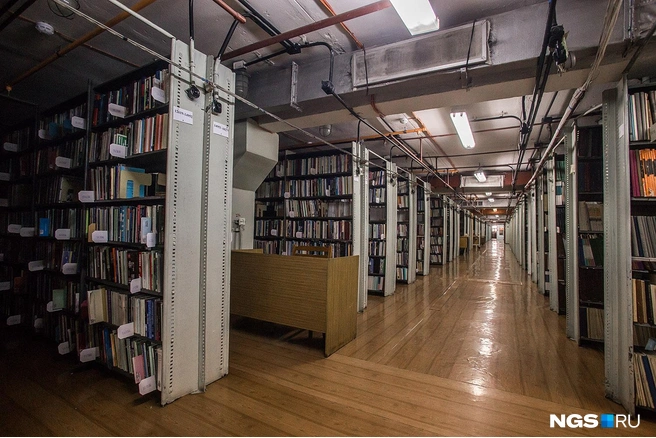

Игорь Костылев подчеркивает: библиотека — нечто большее, чем кажется на первый взгляд. К примеру, снаружи видно 5 этажей, а на самом деле их 10. Мы спускаемся по лестнице вниз, и просторные холлы сменяет узкий коридор. Что ж, так было во всем Союзе: снаружи — широкие проспекты и дворцы для трудящихся, внутри — тесные коммуналки и общежития.

Забавно, что издания на полках сгруппированы не по алфавиту и не по году выпуска, а по формату — это позволяет разместить их максимально плотно. «Идею подземного книгохранилища подсмотрели в научной библиотеке Нью-Йорка», — знает экскурсовод. Группе он показывает лишь первый из скрытых этажей, поясняя, что они все одинаковые, только нижний предназначен для хранения углекислоты, необходимой для пожаротушения.

Пневмопочта работала и в обратном направлении: чтобы вернуть читательское требование наверх, его помещали в одно из отверстий и нажимали на кнопку. Система исправна, но ей уже не пользуются.

Длина помещения примерно 100 м, а книги тяжелые. «Когда библиотека открывалась, сотрудникам предлагали освоить роликовые коньки, — рассказывает легенду экскурсовод. — Но так как большинство из них были людьми почтенного возраста, идея не прижилась». Вместо этого хранилища оборудовали подвесными монорельсами, по которым скользили корзины с книгами. А сегодня эту систему и вовсе заменили обычными тележками, как в супермаркете.

Однако остался аутентичный подъемник для книг. «Идею подсмотрели в научной библиотеке МГУ, но некоторые источники утверждают, что система была разработана специально для ГПНТБ», — рассказывает Игорь Костылев. Подъемник вмещает около 6 кг литературы, а полный цикл его работы занимает порядка 40 мин.

Внутри библиотеки будто законсервировали атмосферу 60-х — выбиваются, пожалуй, только современные двери. Если же на них не обращать внимания, можно почувствовать себя советским гражданином или членом иностранной делегации. Кстати, интересную запись в книге отзывов однажды оставили французы. «Переводчик прочитал: "Были очень разочарованы… тем, что такая большая библиотека располагается не Москве или Санкт-Петербурге, а в Сибири"», — улыбается экскурсовод.

Дальше путь лежит наверх. На стенах 4-го этажа — коллекция портретов президентов Академии наук. Экспозиция как бы намекает, что престиж исследовательской деятельности после перестройки упал: советские руководители с волевыми лицами написаны маслом, а современные удостоились только фотографий в рамках. Автор картин — известный художник Герман Гольд.

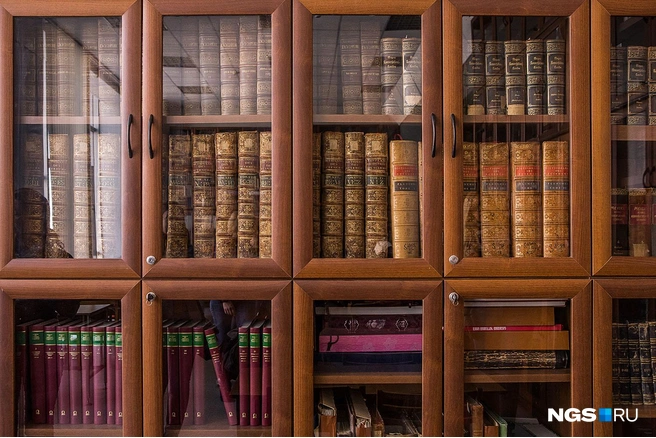

Изучив портреты, группа поднимается в зал ценной и редкой книги. Научный сотрудник Татьяна Драгайкина поясняет: здесь не только хранят раритеты и выдают их читателям, но также занимаются научной и экспедиционной работой.

В отделе — более 50 тыс. экспонатов. Самые старые книги, которые участники экскурсии смогли увидеть в оригинале, — издания петровской эпохи. Кстати, посмотреть их могут все желающие, даже по временному пропуску.

Эту книгу Самуэля Пуфендорфа «Введение в историю европейскую» перевели по приказу Петра — предполагалось, что наследник престола будет постигать предмет именно по ней.

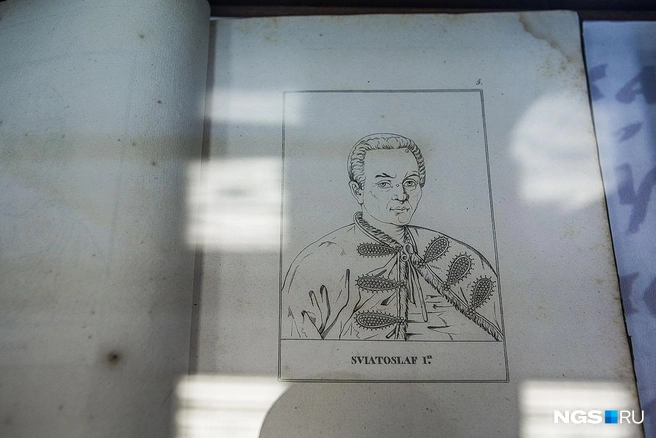

«Был период, когда дворяне даже отечественную историю изучали по переводам с французского, — улыбается сотрудница отдела. — Не обходилось и без ошибок. Вот "История России" Левека с иллюстрациями: написано, что изображен Святослав, однако, судя по одежде и внешнему облику, это Лжедмитрий I».

За стеклом прячется и редкое берлинское издание «Записок о древней и новой России» Карамзина. «Историк выступает как монархист, но в то же время жестко критикует всех Романовых, указывает на ошибки в политике Александра I и предупреждает его о грядущей войне с Наполеоном», — рассказывает Татьяна Драгайкина.

Значительная часть древних рукописей поступила сюда из коллекции академика Михаила Тихомирова, который жил в Москве, но завещал свое собрание сибирской науке. Ему раньше принадлежала и самая старая книга ГПНТБ — пергаментная рукопись XIV века «Друцкое Евангелие». Также в отделе хранится первая русская печатная книга — «Федоровский апостол» 1564 года.

Живой интерес участников экскурсии вызывают миниатюрные издания, которых здесь более тысячи. Среди них, например, венгерский томик 1971 года под названием «Микрокниги в чайной ложке», где напечатаны фото еще более маленьких экспонатов, румынское издание Пушкина (1969 год) и другие экземпляры.

Среди современных стеллажей утвердился стол, сделанный в Германии в конце XIX века, — его привезли из столицы вместе с книгами. Антикварный предмет мебели сначала хотели выбросить, но завотделом не позволил, и стол отреставрировали.

После знакомства со старыми книгами мы выходим на залитую весенним солнцем площадь Пименова. На этом экскурсия не заканчивается: Игорь Костылев рассказывает о «золотом» заводе справа и «сталинках» через дорогу. И хотя группа заметно уменьшилась, кажется, в целом культурное развлечение удалось.

«Жалко только, что мы до 5-го этажа вниз не дошли, а самое интересное — крошечные книжечки, — делится впечатлениями Ольга Коротицкая, для которой это уже четвертая экскурсия по городу. — В интернете много информации, но она сразу из головы вылетает. А тут смотришь, трогаешь — и запоминаешь». Другая участница, Дарья Штерцер, 10 лет живет в соседнем доме и впервые побывала внутри ГПНТБ. «Я узнала много интересных фактов — таких экскурсий должно быть больше», — резюмирует девушка.

Фото Ольги Бурлаковой