Национальной идеей после войны было величие русского народа — народа-победителя, народа, который объединил множество других и может похвастаться невероятно богатой культурой и традициями. И одним из воплощений этой идеи мог бы стать музей русской культуры, который студенты-архитекторы, каждый в своей манере, увлечённо проектировали на протяжении нескольких лет. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ познакомились с самыми интересными из них и узнали, что хотели видеть молодые архитекторы на месте пристройки к мэрии, во что предлагали превратить кинотеатр «Пионер» и каким видели «лицо» Закаменки.

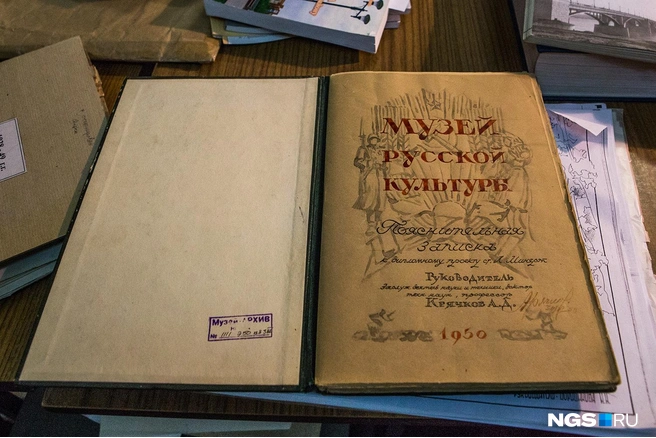

Музей как проект конкретного здания был темой многих дипломных работ и до революции, и до войны, и после войны, говорит хранитель музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов. Но в последнем случае на волне патриотизма она разделилась на две уточнённые, и одним из проектировавшихся в то время зданий стал музей русской культуры. «Насущная потребность в музее стала особенно острой после победоносного завершения Великой Отечественной войны», — отмечал в пояснительной записке к своему дипломному проекту молодой архитектор Людвиг Минерт.

В послевоенные годы русскому народу требовалась моральная поддержка. Звание народа великого, выдающегося, достигнувшего небывалых высот, одной из которых вот-вот станет коммунизм, в свою очередь требовало отражения в чём-то материальном, чем и должен был отчасти стать музей русской культуры.

Проблемой, по словам Сергея Филонова, стало то, что фактически студенты-архитекторы, воспитанные в категориях не русского, а советского, унифицированного, слабо себе представляли, что же такое русская культура, и были вынуждены подражать осуждаемым дореволюционным стилям.

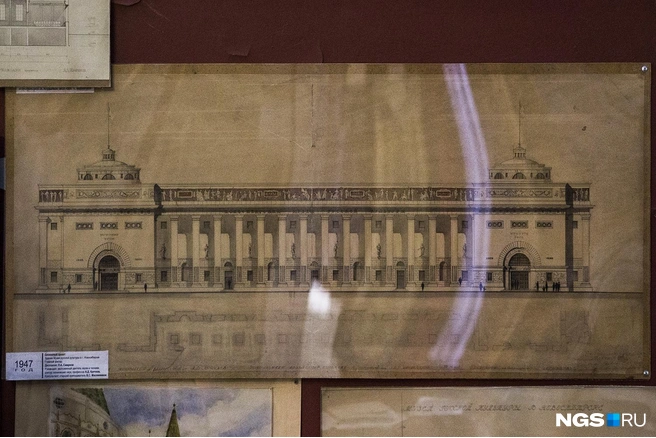

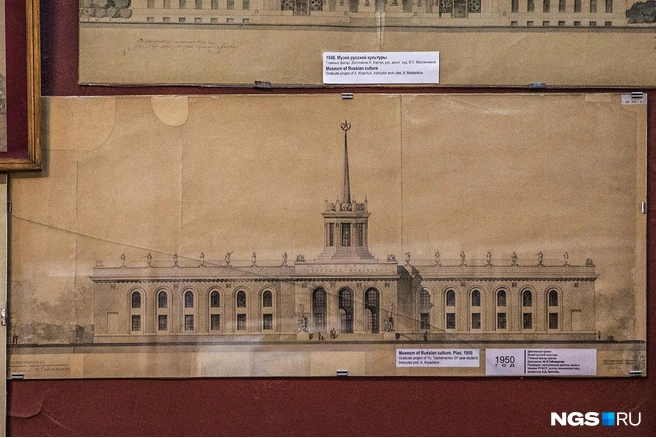

Проект 1947 года внешне напоминает многие другие общественные здания, построенные в стиле сталинского ампира: массивная колоннада, круглые бельведеры со шпилями, обязательные барельефы с советской символикой. Архитектор вписывал здание в квартал между Красным проспектом и улицей Серебренниковской, оно могло бы занять место жилой пристройки к мэрии, с той лишь разницей, что должно было быть отдельно стоящим.

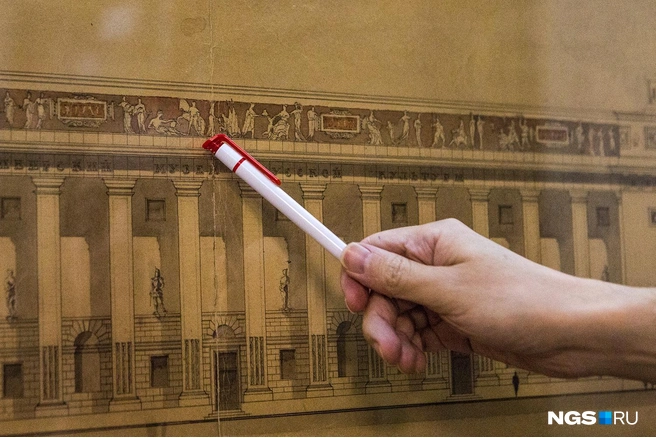

Особенностью фасада стал богато украшенный фриз. Традиционно здесь изображались мифологические сюжеты, рассказывает Сергей Филонов, в советской же реальности это должны были быть демонстрации трудящихся или просто какие-то трудовые свершения. «Я как-то пытался понять, что здесь за сюжеты, но точно они не прослеживаются, — признался хранитель музея. — Здесь есть персонажи, которые, как на восточных барельефах (древнеперсидских, древневавилонских), несут некие подношения. Но зачем, с какой целью, непонятно».

В некоторых статуях можно рассмотреть реальные исторические личности: Петра I, Екатерину Великую, Ермака. Но в основном они просто стилизованы под античность.

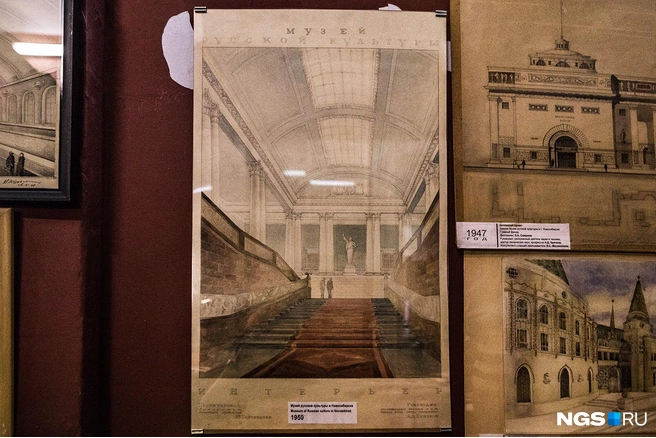

Формально здание делилось на две части с отдельными входами: половина отводилась истории Руси, половина — истории ещё молодого на тот момент СССР (что характерно, у входа во вторую архитектор изобразил куда больше посетителей).

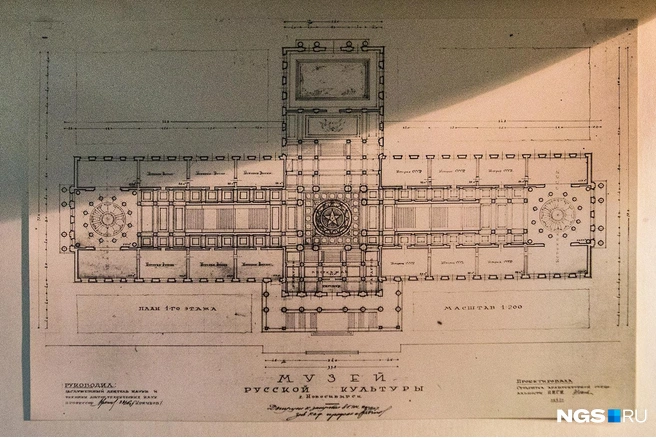

Отдельный зал отводился студентами великим вождям — Ленину и Сталину. Иногда он мог быть объединённым, но всегда занимал центральное положение в здании музея. На этом проекте центральный зал отмечен ещё и звездой — символом СССР.

Проект дипломника Ткачука 1948 года был выполнен в так называемом стиле а-ля рюсс: нарочито декоративном, напоминающем, скорее, средневековый терем или кремль. В подобном же стиле, приводит пример Филонов, был в своё время построен Ярославский вокзал в Москве. Фасад со стрельчатыми окнами богато украшен декором, каждую стремящуюся вверх часть венчает звезда, а в центре, по задумке автора, должен был быть большой атриум под стеклянным колпаком.

«Они делали это по учебникам, по иллюстрациям, — объясняет хранитель музея. — Если сейчас современным студентам дать задание запроектировать музей советской культуры, как они это сделают? Они при советской власти не жили, для них это некая абстракция — так и тут».

Вариант Юрия Тайченачева предполагал реконструкцию здания кинотеатра «Пионер»: архитектор предложил реконструировать его, добавив два крыла, которые сформировали бы пару внутренних двориков. К главному входу в музей должна была вести центральная аллея Первомайского сквера. Все существовавшие на тот момент здания вокруг по генплану того времени предполагалось снести.

Более поздние варианты были куда скромнее украшены и напоминали множество других зданий: в этом проекте музея можно углядеть и построенный в Химках речной вокзал, и построенный уже в Новосибирске, но только через несколько лет аэропорт «Северный». При этом здание всё равно было достаточно заметным и вместе с планировавшимися примерно в то же время высотками могло сформировать высотный силуэт города.

Частично молодые архитекторы прорисовывали и интерьеры будущего музея. Например, Юрий Тайченачев в главном зале своего проекта разместил, разумеется, статую Ленина, окружённую колоннадой.

Впрочем, отмечает Сергей Филонов, чёткого понимания, что вообще должна представлять из себя экспозиция музея русской культуры, у студентов не было. «Студенты брали всё, что возможно, чтобы возвеличить русский народ. Тут вообще какие-то боги ведут русский народ к победе», — комментирует хранитель музея проект студентки Фатеевой.

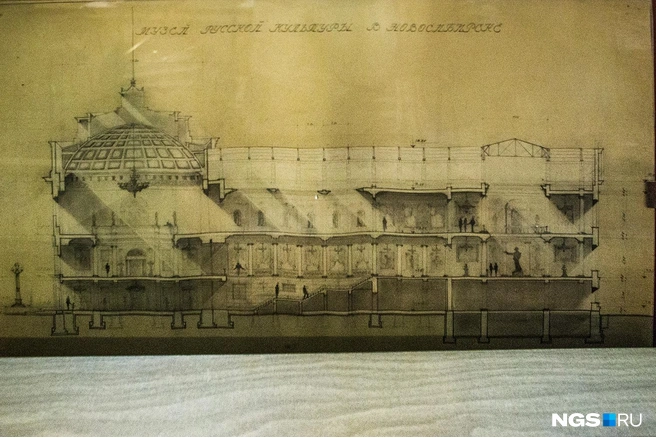

По большей части студенты размещали здания в центральной части города, но по генплану конца 1940-х – начала 1950-х для музея было отведено другое место — на берегу Каменки, в центре парка, который планировался в долине реки. План здания, спроектированного Людвигом Минертом, напоминает трезубец, одна из сторон которого параллельна руслу реки, а другая — улице Кирова. Главный фасад длинной колоннадой по проекту обращён к центру Новосибирска. «Облик здания говорит о чувстве советского патриотизма, всенародного единства, великой дружбы многонационального государства, ищущего по пути к коммунизму», — описывал проект Минерт.

Перед зданием он запроектировал несколько скульптур. Та, что на эскизе расположена слева, по задумке архитектора, отражала «основные этапы истории культуры русского народа, богатырей древней Руси и победителей в Великой Отечественной войне, народа тружеников и борцов за свободу, народа, идущего впереди других народов в борьбе за светлое будущее».

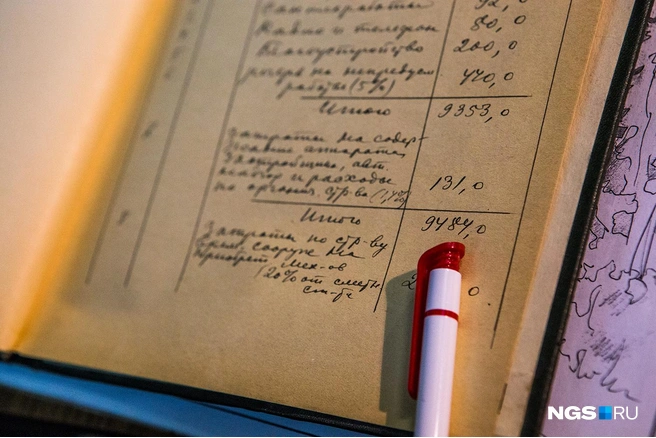

Длина здания музея по проекту составляла порядка 100 м, а центральный зал должен был венчать купол, изнутри украшенный росписью: его диаметр по проекту — 20 м (почти половина от купола оперного театра). При этом архитектор полностью продумал все работы, прописал материалы, которые потребуются для строительства, и даже составил смету: по ценам 1949 года музей обошёлся бы в 11,8 млн рублей.

Несмотря на обилие проработанных, готовых к реализации проектов, до сих пор в городе музея русской культуры так и не построили: в послевоенное время на это просто не было денег, куда важнее было построить жилые дома и восстановить коммуникации для великого, но живущего без комфорта русского народа.

Стоит отметить, добавляет Сергей Филонов, идея строительства музея не ограничивалась только русской культурой. В частности, предполагалось построить по национальному музею в каждой из советских республик. В Новосибирске, рассказал хранитель музея истории архитектуры, в 1946 году даже был разработан проект для Киргизии в виде огромной юрты, но реализован не был. «Его осудили именно за то, что он был решён в виде юрты: юрта считалась символом отсталости народов Азии, — объясняет Филонов. — А в советской стране все должны были жить в сталинском ампире».

Лиза Пичугина

Фото Ольги Бурлаковой